Au moment de débuter la rédaction d’un article sur un personnage aussi considérable et clivant du cinéma new-yorkais et américain, peut-être faut-il battre en brèche l’évident et le convenu, les facéties de Sheldon « Spike » Lee, dont on pourra dire en souriant qu’il a peut-être été le pire président du jury du festival de Cannes.

Spike Lee est un réalisateur unique, passionné, engagé, émouvant, reconnaissable entre mille tant par sa mise en scène que par les thématiques qu’il met en avant, au-delà de ses actes politiques et de ses prises de position. Spike Lee dépasse son propre cinéma tant sa stature de personnage public en a fait une icône au-delà de son œuvre, icône d’une ville, icône d’une communauté. Spike Lee enfin incarne une œuvre dont la vocation et l’ambition font la particularité, œuvre qui dévoile New York sans doute mieux qu’aucune autre.

Spike Lee a ceci de particulier qu’il appartient à une histoire qui dépasse largement le cinéma et les sphères artistiques, dans la lignée de l’auteur James Baldwin, et n’ayons pas peur de l’écrire de Martin Luther King Jr. et Malcolm X, dans un registre évidemment différent.

De cet héritage naît l’une des premières obsessions du réalisateurs, celle de rendre justice, de traverser l’histoire de sa communauté comme une réinterprétation des poncifs éculés du cinéma américain. Malcolm X, parce qu’il est un biopic, embrasse cette vision en y incluant une finesse trop souvent occultée qui témoigne une première fois de tout le sérieux de son réalisateur et dévoile sa sensibilité afin de transcender un message politique assurément clivant en 1992 comme aujourd’hui.

Au-delà des fresques historiques, Spike Lee repousse la représentation de la communauté afro-américaine par-delà le politique, s’aventurant justement là où aucun cinéaste américain de son ampleur ne s’était engagé.

Contrairement aux préjugés, Spike Lee dévoile sa communauté à travers une sensualité omniprésente, et ce dès son premier long-métrage, She’s Gotta Have It (Nola Darling n’en fait qu’à sa tête en France). Fresque en noir et blanc d’une jeune femme prise entre trois hommes, comme trois stéréotypes masculins, She’s Gotta Have It inaugure la constante mise en scène du corps chez Spike Lee, à travers un certain fétichisme pour les lèvres et la peau qui parcoure tout le reste de son œuvre. Histoire d’héritage encore tant ce film rappelle par son traitement l’œuvre de James Baldwin et ses constantes interrogations sensuelles.

De manière plus globale, la sensualité chez Spike Lee s’inscrit dans un souci de la mise en scène des relations humaines, et donc naturellement de la famille, qui chez Spike Lee, autant que chez les maîtres italo-américains de la famille au cinéma, est la cellule qui structure la vie de quartier et les aspirations des personnages.

Crooklyn inscrit la famille dans Brooklyn, dans un récit semi-autobiographique, comme l’incarnation du quotidien. A l’amour de la chair se substituent l’amour paternel et maternel, la facétie des enfants, en miroir de celle de Spike Lee, et dans la chaleur de l’été, autre élément récurrent de son cinéma, c’est la douceur d’une existence qui est mise en avant, et qui naturellement tranche avec la violence new-yorkaise, rappelée dans Crooklyn par deux drogués pour le moins fantasques.

La vocation de Spike Lee, la mise à l’honneur des afro-américains, est enrichie par l’introduction de références culturelles spécifiques, qui donnent à son œuvre une patine toute particulière, renforcée jusque dans son aspect purement visuel par l’esthétique presque toujours marron-dorée de sa photographie. Spike Lee est un cinéaste hip-hop, comme en témoigne les fréquentes collaborations avec le mythique duo Public Enemy, un cinéaste soul dans Crooklyn, un cinéaste blues dans le bien nommé Mo’ Better Blues.

Mo’ Better Blues signe le début de la collaboration entre Spike et Denzel Washington, et avec elle consacre la tendance de Spike Lee de citer directement ses inspirations musicales, comme un devoir d’hommage à l’univers culturel qui l’a façonné, en y ajoutant ici les compositions de son propre père. Mo’ Better Blues inscrit la filmographie de Spike Lee dans un environnement musical qui complète son ancrage spatial et qui enrichit le portrait de New-York d’une dimension sonore souvent mise de côté.

A la rencontre de cette caractérisation culturelle, la collaboration Spike Lee – Denzel Washington consacre la passion de toujours du réalisateur pour la balle orange, autre marqueur incontournable de New York. He Got Game marque la rencontre entre les marqueurs de la culture new-yorkaise, les enjeux sociaux si chers à Spike Lee et les relations familiales entre un père désavoué et son fils, comme une synthèse d’un style et d’une vision.

Et si He Got Game pèche par son côté « Disney », il est l’occasion d’expliquer que le ressort premier de Spike Lee, avant les artifices visuels, les choix musicaux et les regards caméra, repose sur l’émotion.

A l’image du cinéaste, l’œuvre vise à prendre aux tripes, dans un mélange de dureté et de simplicité, avec la fatalité des déterminations en toile de fond.

De la fatalité, Spike Lee tire une mélancolie subtile qui çà et là traverse ses films.

Dans le déjà évoqué 25th Hour, elle invite à regarder les joies de l’existence sur le point de disparaître, miroir des tours effondrées et des vies perdues, dans ce que j’avoue être mon œuvre préférée du cinéaste, justement parce qu’elle saisit avec le plus d’acuité les rêves brisés et les regrets de personnages écrasés par les circonstances.

A la fatalité des espoirs compromis s’ajoute la fatalité de la violence, vue par Spike Lee comme une plaie absolue de la communauté afro-américaine. Dans Clockers, ni la protection maternelle, ni l’apparition d’une figure paternelle de substitution n’empêche les enfants de tuer, ou les frères vertueux d’assassiner. Pullulent alors des oiseaux de mauvais augure et des figures menaçantes qui tranchent radicalement avec la beauté de la vie de Brooklyn que l’on a évoquée plus tôt.

Dans cet environnement à la dureté si marquée, la question de l’ordre et de l’autorité devient logiquement un élément essentiel. Même si Spike Lee, comme Matthieu Kassovitz en France, passe à juste titre pour être un détracteur de la police et de ses excès, il ne manque pas moins d’assortir de son discours sur la violence d’un regard plus nuancé sur l’institution et les policiers.

Et si dans Clockers le personnage de policier incarné par Harvey Keitel laissait par son ambiguïté planer le doute sur le symbole qu’il incarne, le détective Frazier, encore incarné par Denzel Washington, impose dans le cinéma de Spike Lee une figure d’autorité vertueuse. Inside Man est probablement l’une des œuvres les plus impersonnelles du cinéaste, ce qui a de quoi trancher tant le reste de sa filmographie est intime, mais il a le mérite de confronter Spike Lee au New-York des banques, de l’argent et de la politique, comme un élément de plus dans la galerie new-yorkaise du réalisateur.

De cette confrontation entre des mondes si opposés qui fait l’une des spécificités de New-York, Spike Lee tire probablement le thème central de son œuvre, dialogue et affrontement des individus, lutte non pas des classes mais des individus contre le destin, cohabitation pour le moins chaotique.

Cette cohabitation est d’abord malheureusement le royaume de la suspicion. Summer of Sam, autre déclinaison de la moiteur estivale selon Spike Lee, illustre les dérives de ceux qui s’affranchissent des cadres de la mesure pour se faire justice eux-mêmes, vis-à-vis de ceux qui sont différents, incarnés par un Adrien Brody au look homo-punk absolument mémorable et dont l’apparence est justement la malédiction.

Summer of Sam marque un premier signe du message de Spike Lee quant à la tolérance, loin des prêches, dans une radicalité qui n’hésite pas à condamner les fautifs.

De cette condamnation de la bêtise, Spike Lee développe évidemment un discours structurant sur le racisme, dont l’ombre plane partout ou Spike pose sa caméra. Mais contrairement aux préjugés là encore, le regard de Spike Lee sur le racisme détonne par un équilibre complexe de radicalité et de subtilité qui explique probablement pourquoi le cinéaste est si clivant.

Jungle Fever, injustement méconnu dans la filmographie de Spike Lee, tient d’une réinterprétation new-yorkaise de Roméo et Juliette, amour compliqué entre un noir et blanche qui évidemment déraille devant les obstacles du racisme et de la fatalité.

Il est une preuve pour tous ses détracteurs que son œuvre n’a rien de manichéen, et donc qu’elle tire de cette hauteur de vue sa puissance.

Comme les autres films de Spike Lee, et Malcolm X en particulier, il ose dévoiler ce qu’il y a de déplaisant pour chacun, et c’est dans cette manière de regarder en face, au propre comme au figuré, que se déploie l’intérêt du discours du réalisateur.

Alors, avant de conclure, synthèse ultime de la filmographie de Spike Lee, Do the Right Thing s’impose comme le symbole absolu de la richesse de l’œuvre du cinéaste, de sa puissance toujours vive plus de 30 ans après sa sortie en salle en 1989.

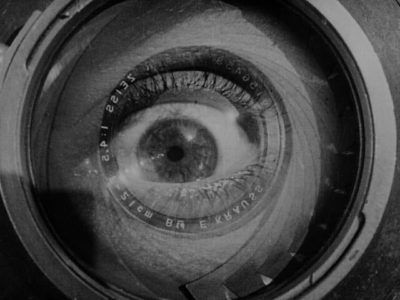

Cette synthèse s’image par un moment rare de cinéma, un plan qui dit tout, regard planté vers le spectateur, chaleur à crever et les deux poings serrés de l’amour et de la haine s’affrontant au son de Fight The Power de Public Enemy. Do the Right Thing capture en quelques mots la part hasardeuse d’inattendu qui crée le déséquilibre si propre aux œuvres de Spike Lee, la lutte de forces contraires qui transcende les barrières de couleur, de milieu ou d’âge. L’émotion chez Spike Lee naît de ses regards qui marquent les confrontations et des excès pourtant anodins des uns et des autres. Do the Right Thing ne désigne pas de coupable, et pourtant on y meurt, on s’y insulte et on s’y bat. La richesse du militantisme politique de Spike Lee y est magnifiée de cet humanisme triste mais qui porte en lui et à travers ses personnages l’ambition d’un avenir heureux.

Alors, plus que toute autre, l’œuvre de Spike Lee inspire au respect. Respect face à l’énormité d’une ambition, respect face à la beauté de ses aspirations, respect face à la force de son évocation d’une ville, de ses habitants et des mécanismes subtils de la vie qu’on y mène. Spike Lee n’est pas excessif, il est vrai, il laisse sa personnalité dire ce que les mots ou les images peineraient à exprimer, dans un exercice de sincérité absolu.

Alors, n’en déplaise à ses détracteurs, Spike Lee est New-York, plus que quiconque d’autre, au cinéma et ailleurs.

Comments