C’était le premier, c’était le seul rêve. Au matin du 13, rien de vraiment précis : les voyageurs sans bagages, d’un bureau l’autre, s’agitent imperceptiblement sous un soleil gris, que vient à peine troubler la pluie fine descendue. Le métro était vide, presque fantomatique. On s’en doutait bien sûr, on en parlait déjà, quelques semaines, quelques jours auparavant, qu’il était vieux peut-être, mais qu’après tout pourquoi pas durer, que rien ne semblait décidément l’atteindre et que rien ne saurait l’emporter. On aurait pu y croire, comme au cinéma. C’est pourtant là que j’appris la nouvelle, dans une rame froide et douce, ligne 7 : Jean-Luc Godard est mort.

J’sais pas quoi faire… Qu’est-ce que je peux faire ? Karina le disait, qui ne s’y trompait pas, entrevoyait déjà, sur la plage de Porquerolles, le chagrin qui guette et vint prendre ce 13 septembre les apprentis cinéphiles, orphelins d’un père de cinéma. Que dire ? Rien bien sûr : il faudrait montrer et se taire, laisser parler à soi les images. Les choses sont là, pourquoi les manipuler ? Il y avait là, chez Godard, quelque chose d’une émotion purement esthétique. Cela ne se dit pas.

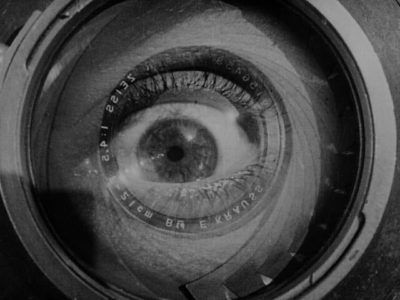

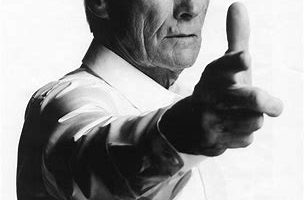

Tout est connu bien sûr : du regard aigu à la révolte neuve, au romanesque fulgurant. Et pourtant tout échappe, le cut arrive trop tôt. Les images s’interrompent, reprennent avec les sons, les mots, et c’est un monde qui se dévoile, lyrique et théorique, d’émotions asynchrones et librement venues, de correspondances fragilement soutenues. La vraie vie est ailleurs. Tout brille d’une clarté nouvelle, dans la saturation des signes, l’évidence retrouvée du manque d’explication. La forme est unique et volatile. Il était adulé, il était détesté, sujet de discorde immortel. Libre comme l’air, comme autant de perceptions prises sur le temps qu’on dérobe à son passage. Godard s’arrachait au monde par le mouvement, infatigable coureur d’images, esquivait tout jusqu’à la mort. Dans un dernier geste qui lui ressemble, éminemment politique, on apprit qu’il eut recours au suicide assisté : éperdument libre et d’avant-garde, metteur en scène jusqu’au bout. La mort dans les mains, dont on se joue une dernière fois, et qui nous prendra pas comme ça, la mort, à moins de s’y donner : Godard n’avait pas d’ordre à recevoir. La mort dans les mains, oui, comme le cinéma. Dans son avant-dernier film, Adieu au langage, Godard inventait encore, inlassablement, des visions et des formes nouvelles. Au détour de certains plans parfois, les images se dédoublaient sur l’écran ; alors, selon que le spectateur fermait l’un ou l’autre œil, il pouvait voir l’une ou l’autre image. Le cinéma dans nos yeux. Inventeur jusqu’au bout.

Il y a quelques semaines seulement, je revoyais Pierrot le fou, et retombais d’amour dedans son échappée. Deux heures durant, je fus promis au soleil, aux vagues, aux accents d’éternel. Rien pour me rattraper que les songes embusqués de ces deux amoureux. Et de m’abandonner encore au cinéma poétisé, qui teint partout l’azur de ses éclats tragiques. Il y a beaucoup la mer chez Godard, toujours recommencée. Partout, partout, car en regardant Godard, les films de Godard, il y a toujours dans l’écran plus que ce qui est montré. Tout cela déborde, dans les interstices entre les mots, les sons, les images, tout va plus loin. Si bien qu’au bout des rues de Paris, je sais qu’il y a la mer. Et derrière la mer, l’éternité. Elle est retrouvée désormais, l’éternité, la mer allée avec le soleil, que cherchaient en vain les amoureux de Pierrot le fou. Capri partie elle aussi, l’horizon clair du Mépris. Et les amours incandescentes, et les révoltes incessantes, toutes les images mêlées et démêlées, correspondantes ; envolées.

La Nouvelle Vague a passé désormais, définitivement passé, emportant avec elle bien des regards et des sentiments. Sur les reflets toujours, pour qui se risque aux flots, se cachent des images échouées, des émotions que les remous ramènent. Tant de mots s’y perdent, une dernière fois sans doute, à trop vouloir vibrer ; le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Et la Karina retrouvée sur le bord des marées. Ses yeux gris Vélasquez irisent encore l’écran, regardent en nous toujours avec des sentiments. Droit dans la caméra, douloureuse amoureuse. Infiniment.

À qui m’offrit sans cesse des effractions de beauté, à qui me fit aimer les histoires du cinéma, à qui je pense ce soir en pensant à la mer : merci pour les images. C’était le premier, c’était le seul rêve.

Comments