Tous petits, en-deçà des gratte-ciel, des néons de la réussite et des symboles déchus de l’Amérique triomphale, fourmillent celles et ceux qui, écrasés par toute cette superbe, incarnent un New-York parallèle, marginal, fou. Loin des golden boys de la finance, des penthouses, de la diversité enchantée des brownstones et autres deli’s, ils peuplent la ville des déçus, des laissés pour compte, de ceux qu’on préfère ne plus regarder.

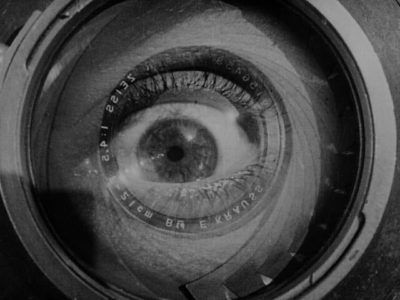

Le cinéma s’est fait le miroir de ce New-York des fous, comme un prétexte pour dresser un jugement plus global sur la société américaine au travers de ceux qui restent sur le bas-côté et qui ne sauraient faire pâlir les étoiles du rêve américain.

En s’attaquant aux symboles, aux archétypes, les fous du cinéma new-yorkais ont premièrement vocation à mettre en valeur la véritable nature d’un système, d’un mode de pensée et de vie qu’incarne la ville qui ne dort jamais.

De la prédation financière à la prédation tout court, au mépris de la vie humaine et en déconnexion avec ce qu’on appellera par facilité la réalité, American Psycho, réalisé par Mary Harron et adapté du roman de Bret Easton Ellis, met en perspective le succès matériel et une folie meurtrière aux airs de folie des grandeurs. Patrick Bateman y incarne un tueur trader incapable de réfréner ses pulsions à l’air de la financiarisation triomphante, comme une attaque brutale contre les symboles de la réussite, le corps, l’argent, et une superficialité confondante, malgré le verni du raffinement, sans s’embarrasser de mesure ni parfois d’une touche de retenue qui aurait pu être bienvenue.

Le rejet d’une élite, des logiques carriéristes dessinent une ambiguïté, lorsque contrairement à American Psycho, il existe un mystère de la psyché des personnages. A la frontière entre la paranoïa et la raison, Rosemary’s Baby réalisé par Roman Polanski enrichit la critique de l’élite new-yorkaise d’une approche délirante des non-dits, des peurs et des compromissions, rendue plus forte grâce à une perte volontaire des repères. L’apparente folie du personnage principal n’est plus l’incarnation d’un système mais l’expression d’une peur irrationnelle suscitée par l’inhospitalité de ce même système.

Le New-York des fous est effrayant, comme un contrepoint des édifices de verre et des augustes statues accueillant les visiteurs du monde entier. Le cinéma montre ici un New-York malade de sa réussite et de ses ambitions.

De cette maladie du succès naît un nouveau niveau de lecture. Car de l’obsession de la réussite ne sont pas protégés les anonymes, ceux qui cherchent à se faire un nom, en dépit du bon sens, quitte à franchir toutes les limites.

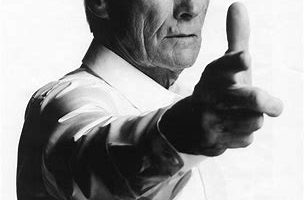

La folie à New-York est le terrain d’expression de l’absurdité d’une situation, de la comédie que peut représenter le succès, des feux de la rampe médiatique, et avec elle d’une forme de mélancolie commune à bon nombre de fous de cinéma new-yorkais. La Valse des Pantins de Martin Scorsese pense le décalage entre l’obsession de la réussite, incarnée au travers de Robert de Niro alias Rupert Pupkin, wannabe stand-upper pourchassant Jerry Lewis, et la stupidité d’un public portant aux nu un homme dont le discret dérangement semble finalement bien accessoire au regard de la décadence ambiante. Dans ce grand thème scorsesien, New York trouve une place toute particulière, comme un royaume de tous les possibles, quitte à en perdre de vue la raison.

A partir de cette double lecture aux accents politiques, il est naturel que la figure du fou à New York devienne une figure d’opposition, n’étant plus seulement ballotée par les flots d’une ville surhumaine, mais créatrice de chaos, comme un moyen de réduire au néant les tenants de l’aliénation.

La figure du Joker, au-delà des pitreries de ses débuts sous les traits de Cesar Romero, a acquis au fil des films des comics, séries animées, trilogies et autres reboots un statut culte, à la lisière de la folie pure et de l’activisme politique selon les réalisateurs et auteurs, qui définit de fait la folie comme opposition politique, en particulier dans le Joker de Todd Phillips. La folie y devient émancipation, revendication de la liberté contre l’ordre oppressif de la Gotham des gratte-ciel sombres et des rues sales, où règne une violence non-assumée. La folie y devient un acte d’affirmation d’une différence revendiquée, en décalage avec l’uniformité des tours et des rêves de réussite. Joker se fait également la chronique d’une solitude au milieu de la mégapole, comme un trait commun de tous ces fous qui vivent non pas au milieu des New-Yorkais, mais en décalage symbolique avec eux.

La figure du Joker constitue également une première approche du cinéma à l’égard des causes de ce New-York de la folie, comme une ville marquée par les expériences traumatiques où les individus ne peuvent lutter, et qui bien au-delà du cinéma capture les imaginaires.

Les New-Yorkais de cinéma sont les victimes des évènements, des décisions, en opposition totale avec les idéaux de réussite que représente pourtant la ville. A la croisée de l’histoire des États-Unis, que ce soit les conséquences du 11 septembre déjà évoquées dans cette série, ou de la guerre du Vietnam, ils constituent une population en quête de reconstruction.

L’Échelle de Jacob, réalisé par Adrian Lyne, met en scène un New-York transformé par le syndrome post-traumatique de son personnage principal, la quête d’une réponse au trouble et l’impossibilité d’une rémission, sans en révéler ici plus d’un légendaire plot twist. L’Échelle de Jacob fait de New-York une scène menaçante, où les murs et les rames de métro cachent autant de pièges qu’un véritable champ de bataille et qui de fait est un environnement invivable.

Dans la quête de reconstruction post-traumatique, New-York se fait le lieu d’une normalité de façade, dissimulatrice de la violence encore bien présente et des ambitions déçues et de la solitude forcée. Taxi Driver, encore fondé sur le duo Scorsese-de Niro, et dont on a déjà parlé sur la Cinémat’hec, se fait l’histoire de cette reconstruction impossible, enrichie d’un dénouement similaire à La Valse des Pantins et qui de ce fait allie à la fois le traumatisme et l’absurdité d’un mode de vie, comme le symbole ultime de l’aliénation, de la noirceur et des paradoxes new-yorkais.

Alors, au regard de ce portrait si sombre d’une ville, la folie comme expression de la marginalité offre paradoxalement une échappatoire à la fatalité ambiante, en tant qu’opposée. Opposée à la dureté des individus, opposée à l’individualisme, opposée à la solitude.

The Fisher King, signé Terry Gilliam, dont l’œuvre tout entière réhabilite les marginaux, se fait le portrait d’une folie révélant l’humanisme subsistant au cœur des personnages. Robin Williams y campe un fou qui réveille l’humanité, provoque la rédemption d’un Jeff Bridges en pleine dépression et ce malgré la violence, les traumatismes et les délires.

De ce regard optimiste sur la folie naît une alternative. Il offre à tous une place dans le monde new-yorkais, pour le meilleur. Voilà qui, en dernier ressort, réconcilie New-York et l’espérance qu’elle est censée susciter, avec, en arrière-plan, les troubles véritables d’un acteur mime dans Central Park à ses débuts, et qui a incarné toute sa vie l’humanité au cinéma.

Comments