Si les villes sont le royaume des anonymes, où se croisent chaque jour des millions de visages inconnus, il est des figures qui marquent, qui émergent de la foule comme si elles ouvraient la voie à travers la mer des passants. Dans l’habillage de fiction que représente un long-métrage, ce sont ces visages qui dessinent le charisme des personnages, colorent les environnements et contribuent à donner vie à un univers, au point d’en faire partie intégrante.

Alfredo James Pacino a été héroïnomane. Il a été flic. Il a été braqueur. Il a été mafieux, plusieurs fois. Aveugle, sympathique, irascible, figure paternelle, symbole de l’abandon familial, autant d’identités new-yorkaises réunies dans un visage, façonné avec les années qui passent, mais qui demeure un symbole, une forme d’allégorie du temps qui passe, signe de l’évolution d’une ville et d’un homme en miroir.

Al Pacino est né dans la grisaille d’un Nouvel Hollywood aux accents bien urbains. A l’heure de la remise en question de la supériorité morale américaine, il est la mise en image de l’émergence d’un homme nouveau, soumis aux aléas de l’existence, évoluant dans un environnement délétère contre lequel il y a peu à faire.

The Panic in Needle Park, réalisé par Jerry Schatzberg en 1971, se fait l’écho de la sensibilité nouvelle de l’homme des années 1970. Al Pacino y dévoile les balbutiements d’une jeunesse désaxée, vaincue par l’irrésistible tentation de l’héroïne, dans un regard somme toute très freudien vis-à-vis des substances illicites, doublé de l’inévitable discours social propre au Nouvel Hollywood. The Panic in Needle Park a valeur de première pierre à l’édifice d’une grande carrière, pierre en décalage, à la marge de ce qui fait désormais la réputation de l’acteur, et pourtant déjà si révélatrice d’une capacité hors du commun à transmettre l’émotion et la faiblesse d’un personnage.

L’érection d’Al Pacino en symbole moral du Nouvel Hollywood se poursuit en 1973 dans Serpico du non moins moral Sydney Lumet. Y pointe la dureté si caractéristique de l’acteur, et qui demeure encore aujourd’hui le trait le plus évident du jeu et probablement de la personnalité même d’Al Pacino.

Serpico se vit comme une lutte contre le système, cage suffisamment large pour laisser se manifester la colère contenue de son protagoniste, et suffisamment étroite pour en faire ressentir tout le caractère oppressif. Al Pacino y a déjà mûri, et c’est avec son air décalé qu’il laisse entrevoir toute sa dévotion à la tâche, en contrepoint de son alter ego de pellicule.

A la rencontre de The Panic in Needle Park et Serpico, Dog Day Afternoon signe l’apogée de cette phase sensible de la carrière de l’acteur. En braqueur amateur, plus doué dans la construction de son image publique que dans le casse, Al Pacino révèle par ce film l’étendue d’un répertoire, la rencontre de l’impulsivité et d’une naïveté attendrissante, à rebours des figures de l’autorité qui jalonnent le reste de sa carrière.

Dog Day Afternoon constitue l’aboutissement d’une logique. Devant la caméra de Sydney Lumet, le héros est une opposition à la décadence morale, en se constituant pourtant comme un étendard de la marginalité. Al Pacino est alors aux antipodes du héros classique, figure virile à la stature physique établie et à l’assurance en acier trempé, dans une New-York qui ne laisse de toute façon plus la place aux mythes.

De cette nature de héros éminemment moderne pourtant, Al Pacino naîtra une deuxième fois du monde, dans une identité à jamais inscrite au panthéon cinéphile, renoncement à la sensibilité, dureté inouïe et naissance de la figure d’autorité de référence.

Michael Corleone se veut le reflet d’une carrière, et avec lui, la trilogie du Parrain est à Al Pacino le témoignage de l’émergence d’une icône, de la transition d’un âge d’or vers un autre, un pont au-dessus de vingt ans d’existence. Il est la manifestation de toute la grandeur d’une performance, renouvelée par deux fois sans jamais décevoir, ajoutant à chaque opus une couche de plus de complexité à un personnage de plus en plus conscient de lui-même et de ses échecs.

The Godfather I, réalisé par Francis Ford Coppola en 1972, se veut le film d’une ascension, d’une transition d’une modernité toute américaine vers la tradition italienne, matérialisée par un classicisme de la mise en scène, aux antipodes des courants de l’époque.

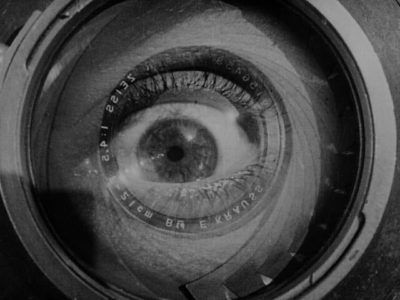

En un regard et une légère progression en avant de l’objectif, Al Pacino y devient un homme, incarnation d’une détermination sans limite, de la responsabilisation à l’extrême. Dans Michael Corleone, Al Pacino met un terme aux illusions perdues, aux amours champêtres, à l’insouciance d’une Sicile heureuse ou des grands magasins new-yorkais.

Et si, malgré sa violence froide, The Godfather I conserve encore le goût des rêves, c’est parce qu’il préserve en lui le mythe du film noir, l’exigence d’une atmosphère de cinéma, des rues luisantes de pluie et de néons que parcourt un véritable héros romanesque.

Dès 1974 pourtant, The Godfather II se fait le fossoyeur du mythe, et en même temps qu’il dévoile la naissance de l’épopée des Corleone, fait le deuil d’une espérance. Aux morts s’ajoutent désormais les premiers regrets, l’échec d’une vie sentimentale et l’incapacité déjà à se défaire des carcans du gangstérisme.

Dans les rencontres fugaces d’Al Pacino et de cet autre géant du cinéma new-yorkais qu’est Robert de Niro, en quelques fondus enchaînés, c’est le contraste entre deux visages pourtant similaires qui foudroie le spectateur. Le regard d’Al Pacino n’a désormais plus rien de la vision de de Niro, Vito Corleone, ni de l’assurance du jeune Michael Corleone.

Contrairement donc à ce que ceux qui confondent trop vite Al Pacino et un certain alter ego cubain au nom d’état de l’Ouest américain pensent, The Godfather II constitue la continuation de l’expression d’une sensibilité attristée de solitude. La magnificence et la dignité du décor comme du jeu d’acteur le montrent, Al Pacino a l’échec sublime, bien plus encore que la réussite.

Quinze ans plus tard, c’est dans l’évolution d’un monde que puise le troisième et dernier volet de la trilogie. Renversement d’un archétype, Michael Corleone est désormais garant de la tradition, en opposition de la modernité d’une ville qui n’est plus montrée en restaurants italiens et autres ruelles sombres.

Et si The Godfather III a de quoi être considéré, en partie à tort, comme le parent pauvre de la saga du Parrain, il n’entache en rien l’aboutissement de la logique interne de son personnage principal. Dans l’achèvement des traits esquissés en 1974, Michael Corleone s’y révèle de plus en plus impuissant à masquer son désarroi, culminant dans le cri le plus fameux d’une carrière immense, déchirement profond et point final, au point que la mort ou non de Michael Corleone au fil des éditions successives n’a plus grande importance.

Al Pacino laisse entrevoir le rapport au corps du héros classique, une faiblesse physique que la force psychologique ne peut complètement compenser. The Godfather III est un épuisement teinté de regrets, l’adieu à un âge d’or, signifié en quelques plans du premier opus, avec encore, le regard comme miroir d’un personnage, le visage comme marqueur de la transition, de la joie, à la détresse.

Les accents crépusculaires de The Godfather III laissent à peine imaginer que s’ouvre un nouvel âge d’or dans la carrière d’Al Pacino, symbolisé enfin par la récompense suprême que représente l’Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle reçu en 1993 pour Scent of a Woman de Martin Brest.

La transformation de la figure d’autorité s’y poursuit à travers la manifestation du handicap physique, qui contraste à la fois avec la vivacité d’esprit et un environnement comme symbole de liberté.

Al Pacino pour la première fois semble s’épanouir dans New-York, après plus de vingt ans de carrière, malgré encore et toujours la tristesse qui mâtine toutes les performances de l’acteur. Scent of a Woman inaugure également l’émergence d’Al Pacino en figure paternelle, marque d’un assagissement en reflet de sa propre existence.

A l’aune de cette transformation, Carlito’s Way de Brian de Palma achève de refermer le chapitre légendaire du mafieux magnifique qu’Al Pacino a porté à l’écran plus que quiconque, Joe Pesci, Robert de Niro, Harvey Keitel et consort.

Dans cette réponse à Scarface, la sobriété du jeu contraste avec le volcanisme devenu synonyme de l’acteur, à présent spectateur de la narration et conteur de sa propre chute, sur un ton qui reflète plus le soulagement que la peur. Carlito’s Way renoue l’équilibre unique de Dog Day Afternoon, tout en tension contenue, idéalisme et sensibilité, auquel s’ajoute l’héritage de la trilogie du Parrain et donc de Scarface.

Dans ce registre à demi-contemplatif, à demi-scorsesien, Al Pacino dévoile un apaisement jusqu’à présent étranger aux films de ce corpus, facette de plus, d’autant que Carlito’s Way brille paradoxalement par sa tension magnifiée.

Carlito’s Way constitue la dernière pierre à l’édifice de la carrière d’Al Pacino, non pas pour autant que depuis 1993, l’acteur ne se soit pas illustré dans de grands rôles, à New York ou ailleurs.

Force est de constater qu’Al Pacino peut désormais se contenter de seconds rôles pour parfaire sa légende et son aura, et polît patiemment sa fin de carrière.

Donnie Brasco, réalisé par Mike Newell en 1997 marque ce passage de témoin, en faisant d’Al Pacino un mentor aux accents tragi-comiques. Il n’y est plus question de superbe ni de rédemption, mais plutôt d’une incapacité à voir et comprendre l’évolution des rapports de force.

Le regard d’Al Pacino n’y est plus illuminé par la vivacité de ces personnages qui jamais ne se laissaient berner, et cette performance de second couteau à la traîne laisse le goût de la nostalgie.

Avec le temps qui passe, se rapproche le moment où Al Pacino ne pourra plus être le visage de New-York. Il a signifié un âge d’or, et avec lui la dualité de deux approches vis-à-vis d’une ville, à cheval entre le mythe et le rejet. Et si New-York n’est ni un mythe ni le taudis de ses débuts, il manquera lui sans doute pour un temps au moins des visages aussi emblématiques que celui d’Al Pacino.

Il y aurait encore beaucoup à dire, d’autant qu’ont été exclus de cet article quelques chefs d’œuvre notables, Scarface, brièvement évoqué, et surtout Heat, qui aura marqué la rencontre au sommet des deux plus grands acteurs américains de la seconde moitié du 20ème siècle, mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Alors, espérons simplement un dernier grand rôle, qui sait ce que l’avenir réserve.

Comments