Fin de l’entr’acte

C’est la reprise. Le moment, par la même occasion, de se permettre un très court flashback. Nous avions entrepris un voyage en Tarantinoland à la recherche de ce qui fait son charme et sa grandeur. En empruntant des chemins escarpés, nous avions alors débusqué le verbe, clé de voûte d’un monde à part, et observé qu’en cette terre de cinéma, la frontière entre fiction et réalité était plus complexe que prévue. Maintenant que chacun a repris sa place et fait le plein de pop corn – en veillant, bien sûr, à ne pas mâcher trop bruyamment –, la lumière s’apprête à retomber et le silence arrive. Il est temps de reprendre la route.

Chapitre 3 : De l’usage de la référence

Le reproche couramment adressé à Tarantino est l’usage qu’il fait de la référence. D’aucuns seraient notamment tentés de dire qu’à force de piquer chez les autres, on ne peut se créer de style propre. A ceux-là il faudrait d’abord répondre qu’il est inutile de se leurrer : tout le monde pompe, y compris les grands. Il n’y a pas de création brutalement nouvelle en tous points. Tarantino n’est que la face visible de cette pratique parfaitement répandue, lui qui l’assume plus que tout autre. Ce n’est pas d’ailleurs chose à déplorer, car la reprise n’est jamais vaine. Il ne s’agit pas, comme chez d’autres, de rendre hommage en reprenant superficiellement les atours d’un cinéma qu’on admire, ou d’en faire un objet pop réactualisé, comme si ce cinéma n’était pas déjà intemporel. Tarantino n’est jamais, comme on l’accuse bêtement, qu’un banal recracheur de références. Tout le génie du cinéaste est dans ce qu’il contourne naturellement la redite et s’offre plus volontiers à la reformulation quintessenciée, remodelée, rebâtie.

L’usage de références va au-delà de leur simple digestion pour se créer un style propre. Certes, en dépit des multiples idées visuelles et sonores reprises ici et là, chaque spectateur disposant d’une paire d’yeux saura reconnaître un film de Tarantino. Mais cet usage est plus dense qu’il n’y paraît. Non seulement la référence imprègne-t-elle intensément la mise en scène du cinéaste, mais elle participe activement de la construction du récit et des personnages. Tout récit tarantinesque se fonde sur le partagé, presque le réel. Réel trituré – dont nous parlions dans le premier volume –, images communes, conversations auxquelles chacun peut s’identifier. Du Big Mac aux airs d’Ennio Morricone, en passant par Like a Virgin et Charles Manson, tout n’est que l’expression d’un même mouvement ample et ambitieux : la construction d’un vaste espace mental commun aux personnages et aux spectateurs. D’où l’adjectif pop couramment associé au cinéaste, mais qui se révèle caduque dans le cas par exemple d’Inglourious Basterds. La mort d’Hitler n’est pas une référence pop, elle est un fait historique – presque mythique – que chacun pourra reconnaître et dont chacun pourra s’extasier si, par le plus grand des hasards, elle était représentée frontalement à l’écran. Toute référence ne participe donc qu’à la composition d’un grand Tout qui paraît à la fois clos sur lui-même et ouvert à tous ceux qui voudront bien y croire.

Il y a peut-être quelque chose de plus émouvant encore dans l’usage que fait Tarantino de la référence. Le cinéaste est lui-même comme un personnage de ses propres films, construit par le cinéma, les images, les références, qui n’a connu que cela. Il est dès lors inévitable qu’elles transparaissent dans son œuvre qui, d’une manière ou d’une autre, finit par le refléter. Lui qui s’est construit par la fiction et la pop culture, il ne fait que donner vie à des personnages qui, de la même manière, en sont tout imprégnés. Et nous sommes tous en ce sens des personnages de Tarantino, tant chaque génération, et la nôtre peut-être plus encore, se définit par la fiction, l’image, la référence. Il ne s’agit presque plus seulement d’un style marqué, mais bien d’une identité comme imprimée sur pellicule.

Chapitre 4 : Le cinéma pur

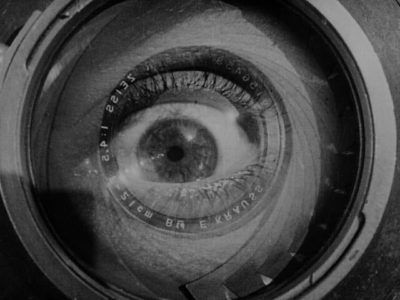

Se pose finalement le problème du rapport que le spectateur entretient avec le cinéma de Tarantino. Dans le cas de la référence – pour dérouler le raisonnement – il ne s’agit souvent pour le fan irascible que d’une simple course : c’est à celui qui saura repérer le plus de clins d’œil que reviendra l’orgueil suprême. Une perception du cinéma de Tarantino qui recoupe l’idée plus générale d’un cinéma du « cool », traversé par le 2nd degré, l’artifice, la surcouche méta. Bien au contraire, Tarantino est plus que tout autre aujourd’hui le cinéaste de la littéralité, de la matière cinématographique. Il ne s’intéresse qu’au cinéma, ne parle que de ça : un cinéma chimiquement pur. Si l’on s’arrête plus longuement sur le duel final de Kill Bill Vol. 1, cet amour de la matière est particulièrement frappant. Il y a d’abord le cadre du duel lui-même : cette nuit bleutée, les quelques roches ensevelies et satinées, et puis bien sûr, la neige, qui n’en finit pas de tomber. Jusque dans la musique, on retrouve cet amour de la matière première : gratte des cordes, vents des cuivre, claquements de mains, le tout venant souligner le fracas de l’acier alors que les sabres s’entrechoquent élégamment. La tension monte et la chorégraphie est amenée à son plus haut degré de perfection, jusqu’à ce que, d’un coup, tout s’arrête. Comme un instant suspendu, l’interruption de la musique amène le cœur de la scène : ce long moment de silence que ne vient perturber qu’une source d’eau, rebattue par un bout de bois rythmant son écoulement. La matière, encore et toujours : l’eau s’écoulant que vient battre le bois, et qui rythme doucement le silence et la scène. C’est le grand climax, la grande scène tant attendue, et après une montée en intensité sans pareil, le grand silence. Un dernier filet de sang comme déposé sur la neige, c’est fini. Tous ces éléments ne sont pas là pour alimenter un plaisir érudit et autosatisfait, bien au contraire. Des images fixes, des images en mouvement, le son, le silence et le temps suspendu : tout concourt à l’expérience du cinéma pur.

Il s’agit toujours dans son œuvre de revenir à la souche première du cinéma, celle qui se dérobe aux yeux du spectateur et fait pourtant la sève de l’illusion : revenir aux pauses lecture pendant le tournage, à l’acteur bafouillant, répétant ses répliques dans Once upon a time in.. Hollywood ; revenir au génie du cascadeur, aux voitures élancées et véritablement fracassées dans Boulevard de la mort ; revenir, enfin, à la matière film, au cinémascope suintant le cinéma, à la pellicule. Le rapport qu’entretient Tarantino à la pellicule n’est pas qu’un simple fétichisme légèrement superflu et désormais désuet : c’est l’expression d’une philosophie générale du cinéma, de sa singularité et de sa beauté propre. A l’heure où le petit écran parasite sans vergogne le grand, et que le public est plus volontiers attiré par la série que par le cinéma, Tarantino mène le combat de la singularité : revenir aux sources du 7ème art, en faire percevoir sa beauté première, primaire, pour reconquérir du terrain. Il ne s’agit pas d’une critique portée tous azimuts aux séries télévisées, mais simplement d’un regret que la frontière soit devenue si ténue entre les deux médiums, à la faveur d’une conversion du cinéma en vulgaire « contenu ». Hélas, « la guerre est perdue », annonçait Tarantino au festival de Cannes 2014, « le cinéma est mort », et c’est peut-être la raison pour laquelle ses ultimes soubresauts sont si émouvants. Découvrir Once upon a time in.. Hollywood en 35mm, c’est avoir l’impression que le cinéma recommence. Le soin apporté à la composition, le souffle des mouvements et la respiration de l’éclairage, ce léger tressaillement de l’image propre à l’argentique : toujours ce sentiment inépuisable que le cinéma, peut-être quelques heures seulement, peut changer la vie. De la même manière, l’image presque écornée de Boulevard de la mort n’est pas un raffinement d’esthète. Il s’agit simplement de nous faire ressentir ce qu’était le plaisir pur de cinéma, convoyant avec lui une foule d’idées libres et déchaînées.

Epilogue

Alors pourquoi le cinéma de Tarantino est-il un grand cinéma ? Les raisons sont finalement multiples, mais s’il fallait n’en retenir qu’une, peut-être serait-ce celle-ci : parce qu’il est un cinéma qui aime intensément le cinéma, qui n’existe que pour cela, pour l’expérience pure de cinéma, le plaisir et l’émotion devant l’écran. Le geste de Tarantino est celui de la croyance pure et sans appel en la beauté de son art. C’est toute la beauté du final de Once upon a time in… Hollywood : l’amour, la foi en un ailleurs possible, sur un écran avec un peu de lumière. Loin de l’uchronie facile, du twist simplement surprenant, cet au revoir est le cœur battant du cinéma de Tarantino : l’amour sans limites de la fiction, la croyance en la force de l’image, le triomphe du cinéma, quelques heures seulement, mais quelques heures assurément. Gamin de la cité des anges, qui n’a vécu que de cinéma, pour le cinéma, par le cinéma, le temps de Tarantino semble avoir passé, de son propre aveu. Difficile, alors que le mythique Cinérama de Los Angeles vient d’annoncer sa fermeture, de ne pas lui donner raison. Mais il reste une certitude : tant qu’il y aura des Tarantino, des cinéastes magiciens pour peupler nos rêves, il restera des gamins émerveillés et qui, plus tard, sauront donner vie aux images pour le plaisir de tous, le bien commun. Car en définitive, passionnés ou non, nous avons tous partagé au moins une fois cette émotion simple et belle, et qui murmure à soi : c’est quand même beau, le cinéma.

The End

Comments