Depuis mercredi soir, événement de grande envergure sur la planète cinéma : la Cinémathèque Française ouvre avec le célébrissime Un chien andalou sa rétrospective sur Luis Buñuel. C’est donc tout émoustillée que l’association Making Of vous propose de revenir sur les grands traits du cinéma buñuelien. Ses films résistent à l’analyse, nous nous efforcerons de révéler les obsessions et les techniques récurrentes du cinéaste.

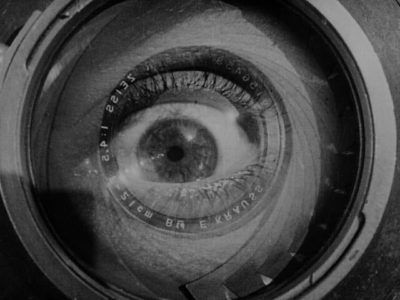

Buñuel naît en 1900 à Calanda, village d’Aragon, en Espagne. Il grandit dans une famille bourgeoise, quitte son village pour la Résidence des étudiants de Madrid à l’âge de 17 ans, où il deviendra le complice de Dalí et Garcia Lorca puis arrive à Paris en 1925. Là, il se forme au cinéma et finit par se faire accepter par le cercle des surréalistes lorsqu’il sort en 1929 son premier film, un court métrage écrit avec Dalí, Un chien andalou. Le succès retentissant du film le pousse à réaliser un long métrage l’année suivante, l’Âge d’or. Ce film devait être réalisé avec Dalí, mais ce dernier rencontre alors Gala, sa future muse, qui sera à l’origine d’une brouille durable entre les deux compères surréalistes. Ce film aborde l’impétuosité du désir, face à l’interdit social, la cécité et les conventions de la bourgeoisie et créera le scandale (notamment à cause d’une scène où une jeune bourgeoise, en prise à ses désirs, suce l’orteil d’une statue). Buñuel perd ses supports financiers et après une expérience décevante à Hollywood retourne en Espagne. Il y réalise en 1932 son seul film documentaire, Terre sans pain.

Difficile d’aborder toutes les sinuosités qu’a suivi la vie de Buñuel à partir de là. Représentant culturel de l’Espagne Républicaine en Europe puis à Hollywood, monteur de films nazis et antinazis au MoMa de New York, duquel il devra démissionner lorsque la publication d’une autobiographie de Dalí fera revenir dans les esprits des américains les orientations communistes et athéistes du cinéaste, ainsi que la subversion dont il a fait preuve avec l’Âge d’or, Buñuel atterrit au Mexique en 1946. Il retourne derrière une caméra, après être resté 14 ans sans tourner de films ! Au Mexique, il tourne 20 de ses 32 films, avec une cadence atteignant jusqu’à 3 films par an. Il saura s’approprier les codes des films commerciaux mexicains, tournant sous contraintes (acteurs imposés, films de commande etc.) des œuvres sur lesquelles il laissera malgré tout sa marque particulière.

Parmi toutes les rencontres déterminantes de la vie de Buñuel, celle qu’on pourrait sans doute qualifier de plus prolifique a lieu au début des années 1960, lorsque le cinéaste espagnol, de retour en France, s’unit au jeune scénariste Jean-Claude Carrière et au producteur Serge Silberman. Le trio signera six des plus grands films de Buñuel : Le Journal d’une femme de chambre (1963), Belle de jour (1966), La Voie lactée (1968), Le Charme discret de la bourgeoisie (1972), Le Fantôme de la liberté (1974) et Cet obscur objet du désir (1977). Cette seconde période française, celle de la maturité, est la dernière période créatrice de Buñuel. Il meurt en 1983, six ans après la sortie de son dernier film.

Dans cette série de trois articles, nous allons nous concentrer sur un film en particulier, Le Charme discret de la bourgeoisie, réalisé en 1972, pour comprendre d’abord sur quoi se fonde l’esthétique des films de Buñuel, puis pour en saisir les effets sur le spectateur et en quoi cette esthétique est à relier à la conception buñuelienne du réalisme. Enfin, nous analyserons en profondeur la structure de ce film, une structure absolument unique dans l’histoire du cinéma !

Esthétique et poétique du cinéma de Buñuel

Le Charme discret de la bourgeoisie est un cas unique de l’histoire du cinéma et ce pour diverses raisons. Il s’agit tout d’abord du film le plus mystérieux jamais réalisé. A titre personnel, je le considère plus mystérieux qu’un Lynch, qu’un Resnais ou qu’un Fellini en cela que toute l’étrangeté du film est incorporée à la banalité de la vie bourgeoise ; rien, si ce n’est une série de hasards étonnamment répétitifs, ne détonne dans le paysage de « normalité » de la diégèse buñuelienne. Ces hasards fondent tout l’argument du film : un groupe d’amis bourgeois tente de prendre un repas, les invitations se succédant et s’annulant toujours pour des raisons saugrenues. Buñuel et Carrière se sont inspirés d’une anecdote que leur a rapportée leur producteur de l’époque, Serge Silberman dont la femme s’est retrouvée un soir face à des invités qu’elle n’attendait chez elle que le lendemain, pour construire une histoire tabulaire, répétitive et qui n’aboutit jamais. Un quiproquo sur la date de rendez-vous, le décès du patron d’une petite auberge, une parade militaire, un hold-up qui tourne mal : toutes les excuses sont bonnes pour maintenir ces bourgeois affamés. Néanmoins, tous ces épisodes devaient être à la fois inattendus et vraisemblables, sans jamais tomber dans le fantastique. Carrière qualifie ainsi Buñuel d’« équilibriste» : un pied au-dessus de l’ordinaire, l’autre au-dessus du fantastique. Au bout de cinq versions différentes pour le scénario, écrites sur deux ans dans les coins les plus reculés d’Espagne et du Mexique, les deux compères ont atteint cet équilibre, ce surréalisme aux saveurs doucereuses et aux couleurs satinées.

Ce film, entre les cinq autres films de la dernière période française de Buñuel, marque l’atteinte d’une maturité dans le surréalisme de Buñuel. Tout l’effort d’écriture et de mise en scène tend à recréer le mystère et la douceur des rêves bourgeois et ce d’une manière plus subtile et plus intégrée que celle avec laquelle Buñuel fit son entrée, fracassante, dans le monde du cinéma, armé de son Chien andalou en 1929. L’emploi immodéré de la figure de la répétition, l’enchaînement saugrenu des épisodes qui composent le film, la vanité et la lenteur des dialogues, les silences et la voix langoureuse de Delphine Seyrig, les paysages précieux des Yvelines et l’utilisation de décors peints, tous les choix de mise en scène contribuent à créer l’ambiance hypnotique et impénétrable du Charme Discret de la Bourgeoisie.

Ce procédé de la répétition, qui a été à l’origine première de ce film, révèle deux thématiques ou plutôt deux mouvements fondamentaux du cinéma de Buñuel : l’inassouvissement du désir et l’angoisse du choix.

Le désir est le sujet de prédilection des films de Buñuel. Tous ces films traitent d’une manière ou d’une autre du désir éprouvé par un homme, auquel il se plie et se soumet, qu’il peut tenter de dominer mais auquel au fond il n’échappe pas. Dans le Charme discret de la bourgeoisie, le désir des personnages est de se nourrir (mais pas exclusivement, d’autres scènes de nature sexuelle ponctuent et enrichissent le film d’autres désirs). Seulement, le désir dans les films de Buñuel reste toujours inassouvi, ou plutôt subit le surgissement d’une pulsion contradictoire et destructrice au moment où l’objet du désir est à portée de main. À croire que le désir, pour Buñuel et/ou pour ses personnages, demeure une énergie vitale qui ne peut et ne doit jamais s’éteindre.

On peut tirer de cette première idée une observation cruciale sur le cinéma de Buñuel : l’esthétique de ses films est nécessairement conditionnée par le sujet qu’il aborde et aborde toujours, le désir inassouvi et perpétuel. Ce qui signifie que la narration buñuelienne suit un mouvement pulsionnel, violent, contraint, improviste, surprenant. En cela Buñuel est très proche du manifeste d’André Breton qui donne de l’œuvre surréaliste la définition suivante : « automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé sur la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. ». Les films de Buñuel épousent le mouvement de l’inconscient dont ils fouillent tous les recoins et, concrètement, cela a donné naissance à une esthétique basée sur le jaillissement des images. Les images sont détachées de tout logique rationnelle, « de toute préoccupation esthétique ou morale ». Elles surgissent et surprennent. Mais puisque le désir chez Buñuel est toujours insatiable, le mouvement du désir est une succession perpétuelle de flux et reflux, de pulsions contradictoires. Tout se voue à la répétition, car aucun désir n’est jamais comblé (cette idée « explique » notamment la toute dernière image du cinéma de Buñuel, celle d’une explosion absolument surréaliste à la fin de Cet obscur objet du désir, alors que les tensions reprennent de plus belle entre le couple protagoniste). Les images surprenantes se succèdent donc incessamment.

Nous disions un peu plus haut que l’esthétique surréaliste du Charme discret de la bourgeoisie est celle d’une période de la maturité pour Buñuel, car ce surréalisme pulsionnel est moins brut, plus « intégré » à l’univers de la fiction. Cela s’illustre notamment par l’intégration de cette poétique du surgissement à des plans parfaitement anodins. Par exemple, lors d’une discussion entre les bourgeois et le colonel joué par le génial Claude Piéplu sur l’usage de la marijuana dans l’armée, le personnage de Delphine Seyrig fait une intervention parfaitement anodine (« Le résultat c’est qu’ils bombardent leurs propres troupes au moins une fois par semaine »). Or cette réplique est filmée en gros plan, ce qui constitue une grosse rupture, un jaillissement dans un enchaînement de plans larges qui intégraient nombres de personnages à cette discussion. Il est impossible de ne pas être surpris par ce plan. Pourtant lorsqu’on en analyse le contenu, c’est le vide. Ce plan n’apporte rien de particulier ou de significatif à la scène, il est pourtant délibérément isolé. C’est en partie sur cet aspect aléatoire, tout du moins impénétrable et mystérieux, de l’esthétique surréaliste de Buñuel que se fonde le trouble qu’inspire ce film au spectateur.

Au surgissement succède un moment de vide, où un choix s’impose : l’image doit se raccrocher aux wagons de la fiction en marche, attraper le scénario par un certain biais, s’intégrer et perdre la force, la surprise et l’innocence de sa première apparition. Bref, choisir une direction, faire un choix. Ce mouvement là est une seconde récurrence des films de Buñuel : l’angoisse du choix et la répétition vaine.

Nombreux sont les personnages buñueliens qui, face à l’apparition soudaine d’une pulsion, sont contraints de faire un choix. Séverine Sérizy, future Belle de Jour, doit décider de suivre ou non un violent désir sexuel, en inadéquation avec la vie amoureuse qu’elle mène avec son mari. Elle prend même un plaisir pervers à retarder ce choix, à prolonger l’attente et donc à faire monter le désir lorsqu’elle tourne et tourne autour de l’entrée d’une maison de passe. Tristana, dans le film éponyme de 1969, incarne particulièrement l’importance du choix dans les films de Buñuel. Ce personnage (joué encore une fois par Catherine Deneuve, que Buñuel disait préférer boiteuse) passe son temps à formuler des choix sur des choses parfaitement bénignes : quelle rue emprunter, quelle statue préférer etc. Tristana se pose constamment à la croisée de chemins pour décider, sur des signes hasardeux, d’emprunter l’un d’entre eux.

Cela rejoint une caractéristique des films de Buñuel. Celui-ci est aussi le cinéaste des solutions avortées, de ce qui aurait pu se produire si ses personnages avaient emprunté un autre chemin. Buñuel se plaît à représenter les possibilités auxquelles ont renoncé ces personnages après avoir fait un choix. Dans son film Nazarin (1958), le héros (du même nom) écarte un conflit avec les ouvriers d’un chantier où règne déjà la discorde. Alors qu’entre le pacifisme et la violence, Nazarin choisit le premier, à peine se retourne-t-il qu’une querelle éclate entre les ouvriers. Buñuel se plaît à représenter les chemins que la fiction abandonne. Voilà une explication possible, selon Alain Bergala, à l’attachement du cinéaste à la figure de la Vierge, être innocent où tous les possibles restent encore suspendus au premier accroc de l’existence.

Ainsi, on peut voir Le Charme discret de la bourgeoisie comme une série de choix infructueux où la répétition est ce processus infernal de retour à la case départ, tant que les bourgeois continueront à se tromper de voies. Le film est jalonné de scènes de réveil où un bourgeois, tout juste sorti d’un rêve visiblement désagréable, nous décrit la scène qui précède (et que le spectateur pensait être une scène de la « réalité ») comme étant le cauchemar dont il vient de se délivrer. Chaque réveil marque l’arrivée à une impasse et un violent retour en arrière : les bourgeois n’ont toujours pas trouvé la voie qui les mènera à un repas calme et complet. Buñuel se plaît à montrer les échecs de personnages tentant de satisfaire leurs désirs ; c’est tout naturellement qu’il explore toutes les possibilités qui s’offrent à eux et qui, toutes, mènent à un nouveau bourbier, celui du désir inassouvi.

Du 30 septembre au 1er novembre 2020, l’intégralité des films de Buñuel sera diffusée à la Cinémathèque française. Ces premières clés de lecture vous aideront sûrement à mieux appréhender cette oeuvre qui laisse toujours songeur. Nous vous laissons le temps de profiter un peu de la rétrospective et nous vous retrouverons très bientôt pour deux autres articles sur le maître surréaliste. Bon visionnage !

Comments