Bruno Collet, sculpteur et réalisateur, fait des films d’animation depuis 2000. Ses courts métrages ont rencontré un grand succès public, en France comme à l’étranger, et remporté un grand nombre de prix, notamment aux festivals d’Annecy et de Cannes. A l’occasion de l’exposition organisée par Making Of à Jouy-en-Josas, il évoque avec nous sa carrière, ses œuvres, et sa conception de la stop motion.

Vous êtes réalisateur de films d’animation, et notamment en stop motion, revenons donc sur votre parcours pour commencer : vous êtes diplômés des beaux-Arts en sculpture…

J’avais commencé les Beaux-Arts pour faire de l’illustration, puis, en revenant du service militaire où on n’avait pas voulu de moi, je me suis réorienté en sculpture. En sortant, j’ai trouvé un travail alimentaire, et en parallèle je travaillais sur mon propre travail, je voulais exposer en galerie. Vers 1995, un ami des Beaux-Arts qui était ensuite allé aux Gobelins pour faire de l’animation a fait appel à moi. Il avait besoin de sculpteurs pour créer les modèles en pâte à modeler d’une publicité. C’est comme ça que j’ai découvert par hasard le monde de l’animation.

J’ai continué avec Laurent Gorgiard, maintenant décédé, qui avait fait L’Homme aux Bras Ballants, avec une musique de Yann Tiersen dont c’était la première musique de film.

J’ai alors commencé à faire des scénarios et des décors pour des séries et des courts-métrages. En 2000, j’ai écrit et réalisé Le Dos Au Mur, un court-métrage sur un arrêt bergère. Il a été sélectionné à Cannes, et tout s’est accéléré. J’ai enchaîné les séries et les courts assez facilement. Il y a quatre ou cinq ans, j’ai essayé de mettre en place un long-métrage, mais je n’ai pas réussi. Il fallait 3,5 millions de budget, et on voulait le diffuser dans les salles Arts et Essai.

Il est donc difficile de faire des films d’animations quand on sait que ceux-ci ne rencontrent pas forcément leur public.

Oui, un film d’animation est plus facile à sortir quand il s’adresse aux enfants, et en période de fête. Là, entre le coût et la cible limitée… en France, l’animation adulte, surtout en stop motion qui coûte plus cher que le dessin animé, c’est dur. Les États-Unis ont un marché conséquent, ce qui n’est pas encore le cas chez nous. Mais le public, je pense qu’il est prêt, celui qui a été élevé au manga et à la bande dessinée, qui elle-même n’était avant que pour les enfants et maintenant s’adresse aussi aux adultes. Il va se passer la même chose pour l’animation.

Dans vos films, vous abordez justement des sujets durs plutôt destinés aux adultes, la guerre dans Le Jour de Gloire en 2007, le traumatisme qu’elle engendre de Son Indochine en 2012…

Oui, mon public est plutôt ado-adulte. Sauf pour des séries pour France 3 ou France 2, qui sont plutôt tout public.

Il y a une passion pour le cinéma assez évidente dans vos films, que ce soit les hommages directs à Mitchum dans Calypso Is Like So (2004) et Bruce Lee dans Le Petit Dragon (2009), ou dans les multiples références qu’on retrouve dans la série R.I.P. (2006), et même dans votre première série Avoir un bon copain.

Oui, dans RIP, [série qui décline sur un ton décalé les tentatives de meurtre répétées et infructueuses d’un tueur malchanceux], je pille tout l’âge d’or du cinéma fantastique et d’horreur. Je suis fan de cette époque-là, et de cinéma en général ; quand on m’a donné la possibilité d’en faire, un rêve devenait réalité. Quand j’étais petit, mes parents étaient sûrs que je serai réalisateur, il y avait quelque chose en moi qui avait envie de tourner des images. En fin de compte, je suis revenu à mes rêves d’enfant, avec une part de hasard.

Et avec la stop motion, vous mêlez vos passions pour le cinéma et la sculpture.

Oui, c’est ça. Avec une grande différence : la sculpture est un travail solitaire, on peut avoir éventuellement un assistant ; mais un film, passée la partie solitaire du scénario et du story-board, ça devient un travail collectif, sur lequel toute une équipe travaille.

Justement, qui travaille avec vous sur un film, êtes-vous toujours celui qui réalise et celui qui modèle ?

Ça dépend du temps et du budget. Je suis en train d’en finir un pour France 2 sur Alzheimer, Mémorable, qui sera terminé en mars. J’avais envie de sculpter moi-même donc j’en ai pris le temps, comme ça avait été le cas pour Jour de gloire. Pendant longtemps j’ai passé plus de temps à écrire qu’à sculpter, et j’y reviens quand ça me manque. Ce qui est génial, c’est qu’un groupe de personne réalise mes rêves, au sens propre et figuré. Un an après, ce qu’on avait imaginé dans son coin se réalise.

Vous avez aussi eu l’occasion de diriger de vrais acteurs…

Oui, pour Son Indochine, il y avait de la direction d’acteurs, mais sur un fond neutre et un plateau vierge, on a utilisé un procédé appelé la rotoscopie [procédé mêlant prises de vue réelle et animation]. Mais le dessin animé est différent, c’est une autre façon de réaliser. En stop motion, on reste très près de la fiction, d’ailleurs les chefs-opérateurs, costumières, coiffeuses pour les postiches, travaillent pour le cinéma. Et au final, dans la nuit de la veille du tournage, je peux changer d’avis pour l’axe de vue, l’éclairage, qu’il fasse jour ou nuit… ce n’est pas possible avec le dessin animé où toute une équipe travaille sur chaque plan.

C’est peut-être là où je voulais en venir ; la stop motion vous offre en fait une immense liberté.

Oui, en cela je suis un mauvais élève du cinéma d’animation, je suis arrivé par accident et j’ai encore ce côté beaux-arts où je n’en fais qu’à ma tête, ce qui effraie les producteurs mais pour le moment ne marche pas trop mal. Et une marionnette est beaucoup moins chiante qu’un acteur : corvéable à merci, sans risque de scandale de harcèlement… L’animateur lui insuffle la vie, c’est lui qui doit jouer le rôle. La marionnette est un support, il y a donc une différence d’intention avec l’animation ; on ne parle plus avec l’acteur mais avec l’animateur.

Là où on retrouve aussi cette liberté, c’est quand on voit que vous jouez beaucoup avec les possibilités qu’offrent les matériaux, comme dans R.I.P. où un couteau suisse peut devenir une massue, dans Calypso Is Like So où d’une Bible peut sortir un briquet…

Oui, j’aime ce côté cartoon. La marionnette est un fétiche, et on peut tout lui faire faire, avec un budget certes, mais c’est à la fois le monde réel et la fantaisie de l’animation. Dans Le Jour de Gloire, les chars d’assaut, c’est une liberté qu’on aurait pu difficilement se permettre avec de la fiction. Là, on peut se permettre des superproductions avec juste des maquettes.

Et à l’inverse, vous savez aussi être très minimaliste, comme dans Le Dos au Mur. Alors que dans le cinéma il y a une grande importance du jeu d’acteur, ici vous arrivez à transmettre beaucoup d’émotion avec des personnages n’ayant aucune expressivité. Comment essayez-vous d’émouvoir le spectateur ?

Je pense que la musique a une part énorme, surtout dans des films sans dialogue comme les miens. Elle suscite cinquante pour cent de l’émotion. Dès que le story-board est prêt, je contacte très rapidement les groupes ou compositeurs avec qui je veux travailler, car je m’appuie énormément sur eux. Ce film, c’était mon premier, que je ne savais pas trop aborder, donc je voulais qu’il n’y ait pas trop d’animation, à part pour le temps qui passe : patine des matériaux, succession jour/nuit… Ce film, il marche auprès des gens qui regardent surtout de la fiction, car les fans d’animations ont été déçus, frustrés que rien ne bouge, alors que c’est ce qui a plu aux autres. Quand je commence à storyboarder, même si ça va être repris par un dessinateur pour que ce soit lisible par toute l’équipe, je décide de la mise en scène, des cadres, c’est très important. C’est ce qui fait l’émotion, la colère, bref ce qu’on veut faire passer dans la scène.

L’animation connaît beaucoup de bouleversements, on sait par exemple que pour Le Retour de Mary Poppins ce n’est pas Disney qui a fait les animations en 2D mais un studio extérieur, car ils ont perdu ce savoir-faire. La stop motion connaît-elle des changements similaires ?

C’est amusant, parce que Le Dos au Mur a été tourné en pellicule, en 35mm, mais c’est le seul. On est ensuite tout de suite passé au numérique, parce qu’on travaille avec des appareils photos. Et ça change tout. Avant, on tournait, on coupait, alors on envoyait la pellicule au labo, puis on recevait le négatif, il fallait encore trouver un cinéma qui nous prête une salle pour projeter les rushes, et enfin on découvrait ce qu’on avait fait. On voyait si c’était flou, s’il restait un cutter sur le bord d’un plateau, s’il manquait une image… et si c’était le cas, il fallait ne pas avoir encore démonté le décor pour pouvoir recommencer. Maintenant, on voit tout de suite ce que l’on fait. Et on peut effacer les erreurs en post production. Seulement avant, quand le tournage était fini, le film était presque terminé ; alors que maintenant, même si on tourne beaucoup plus vite, il y a énormément de post-production, et on s’appuie dessus, on se dit qu’on pourra revoir les choses, changer la couleur à l’étalonnage… il reste donc toujours beaucoup à faire. C’est moins stressant, mais on n’a finalement pas gagné en budget.

À quel genre de modification avez-vous recours ?

On peut presque tout faire, même changer une scène de jour en scène de nuit. On mélange donc de plus en plus les techniques, ce que j’aime particulièrement, comme dans Le Petit Dragon. Après le succès du film sur Mitchum, Turner Classic Movie m’a demandé un autre hommage, j’ai donc fait Le Petit Dragon sur Bruce Lee. J’y mêle animation, 3D, et il y a même de vrais acteurs.

C’est ce qu’on voit dès la première scène dans laquelle un « vrai » acteur va se coucher ; on voit ensuite posée sur une table la figurine de Bruce Lee qui va être animée en stop motion ; et enfin arrive le fantôme du dragon, qui lui est en animé en 3D, et va s’insuffler dans la figurine…

Voilà, exactement.

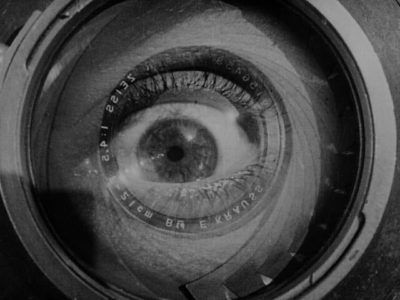

Et dans la stop motion, quelles sont vos références ? Dans un épisode de R.I.P., on voit King Kong, dont la première version en 1933 avait employé le procédé pour animer la marionnette du singe…

La stop motion, je l’ai découverte par l’intermédiaire des effets spéciaux, alors que tous mes collègues ont commencé par le dessin animé. Donc effectivement, mes références, c’était plutôt King Kong, Ray Harryhausen [un animateur, concepteur d’effets spéciaux pour le cinéma], Jason et les Argonautes, Sinbad le Marin… les géants, les monstres, les pieuvres à animer dans les films des années cinquante ou soixante, c’est ça qui m’a attiré au départ, et qui transparaît dans mes films, avec ce côté bricolé, artisanal bien que ce soit dans l’industrie. Quand on fait un dessin animé, une partie peut aller se faire en Corée ou en Philippines, en stop motion on ne peut pas sous-traiter, ce serait trop compliqué.

Les Wallace et Gromit ont été importants pour le public. Quand j’étais petit, il y avait beaucoup de stop motion : Le Manège Enchanté, Aglaé et Sidonie… elle a disparu avec l’arrivée du Club Dorothée et les dessins animés japonais. Mais que les Anglais aient continué a permis qu’elle revienne finalement en France. Depuis que j’ai commencé, on me dit que ça va disparaître, mais ça se modifie, ça se mélange avec d’autres techniques… Les animateurs 3D qui me disent qu’il n’y a pas d’intérêt à faire bouger des marionnettes ne comprennent pas que l’intérêt est justement que ce soit réel et pas virtuel, et que l’on travaille avec ce qu’eux veulent justement imiter.

Et en ce moment, vous travaillez donc sur Mémorable, un film sur Alzheimer…

Oui, c’est un 12mn, produit par France 2, qui a été fidèle et coproduit tous mes courts-métrages. Comme je n’arrivais pas à boucler ce long, j’ai décidé de retourner au court. C’est la vision du malade, un artiste peintre qui perd la mémoire. Son univers se modifie par rapport aux souvenirs qu’il avait des grands artistes du siècle dernier. C’est très onirique, avec une évolution des marionnettes, des décors, des jeux de références artistiques, et cette fois, des dialogues. On a fini le tournage, le montage, les effets spéciaux… il reste à enregistrer quelques voix, et le quatuor à corde qui va jouer sur le film. On l’enverra à Annecy et à Cannes, il sortira courant 2019.

Et espérez-vous encore développer votre projet de long métrage ?

C’était sur Géricault, je voulais parler du Radeau de la Méduse, à la fois l’histoire du naufrage et celle du tableau. Il se faisait livrer des cadavres dans son atelier, qu’il gardait même après que les rats avaient commencé à entrer… peut-être que j’en ferai un 56 minutes pour la télévision, Arte par exemple, parce que j’ai déjà pas mal bossé dessus.

Je continue aussi mes séries comme La tête dans le guidon,ou La tête dans les flocons. Les chaîne sont friandes de ces choses-là, qui se vendent très bien. L’image de la France, du tour de France et du maillot jaune… même des chaînes au Japon achètent ça. Et il n’y a pas de dialogues.

Oui, l’exportation est facilitée.

Le Petit Dragon avait été aussi un grand succès à l’étranger. La fille de Bruce Lee avait beaucoup aimé, mais n’a pas voulu qu’on en fasse un long métrage. C’est elle qui a voulu gérer la distribution, et j’aime l’idée que j’ai été approuvé par la fille de Bruce Lee…

Comments