The film which you are about to see…

1974. Le monde est prêt à voir imploser le cinéma. L’Amérique est à sec, rien qui ne paraisse l’animer autre que le dégoût d’elle-même, la fatigue et la violence. Depuis 69’ et la Manson family, Hollywood, où régnait auparavant une sainte odeur de pureté, semble désormais putrifiée, obscurcie, maltraitée par une bande de cinéastes qui n’a que faire de son apparence d’antan, et compte bien imprimer sur pellicule cette violence jaillissante. Tobe Hooper, jeune texan tout imprégné de l’intensité ambiante, est de ceux-là qui décideront bientôt de renverser le 7ème art. Et pour son premier coup d’éclat, dire que le cinéaste a bousculé les esprits ne saurait profiler entièrement l’ampleur de l’événement. Massacre à la tronçonneuse, sommet d’inarrêtable effroi, nuit sans fin où ressurgirent des profondeurs d’inavouables terreurs, souillure indélébile venue sans vergogne éclabousser le cinéma. Personne ne saurait dire avec précision l’importance, la nécessité d’un tel choc, d’un tel traumatisme. Il fallait bien, pour sortir tout un art, tout un monde d’ornières lénifiantes, un massacre en règle, un chaos d’une ampleur telle que plus rien ensuite ne saurait demeurer intacte. Voilà qui pour des siècles encore saura retourner dans un même geste ample et terrifiant l’estomac et le regard.

Généalogie d’un massacre

Tout, de la fabrication démentielle au succès pour le moins surprenant, dit la légende. Massacre à la tronçonneuse est l’emblème du film culte, introuvable des années durant, désormais restauré, et dont l’ampleur du traumatisme ne cesse de s’étendre, de ronger de nouvelles mémoires. Budget rachitique, mésententes continues, atmosphère caniculaire, c’est que la fabrication elle-même paraît déjà tout entourée de troubles : tronçonneuses mal maîtrisées, et qui frôleront par deux fois le visage d’affables acteurs ; journées à rallonge, asphyxiées par les températures extrêmes, et culminant lors d’un tournage ininterrompu de 26 heures baigné de souillures et de dégueulasseries. Tout cet entrelac d’intensités morbides ne pouvait accoucher que d’un monstre difforme, poisseux, créature de cinéma hors normes, prête à ravager, siphonner tous les restes de bon goût.

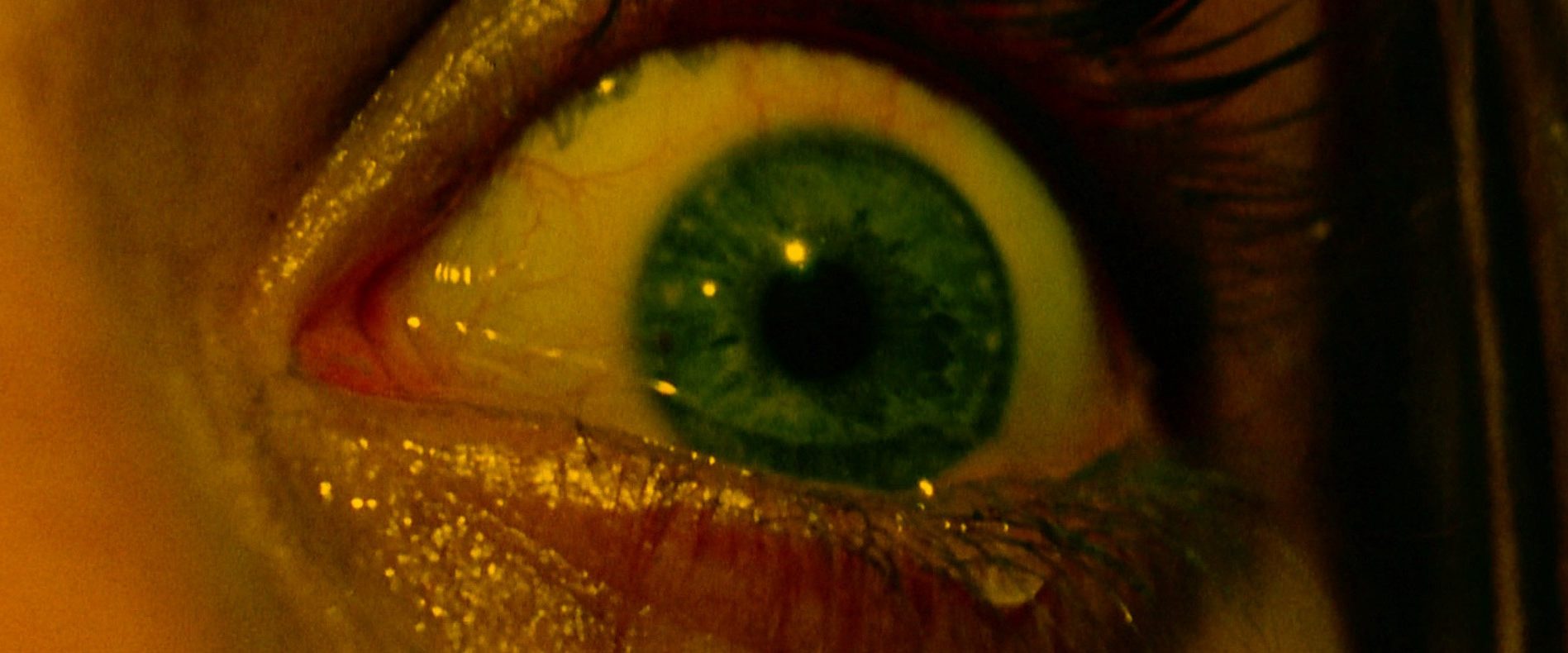

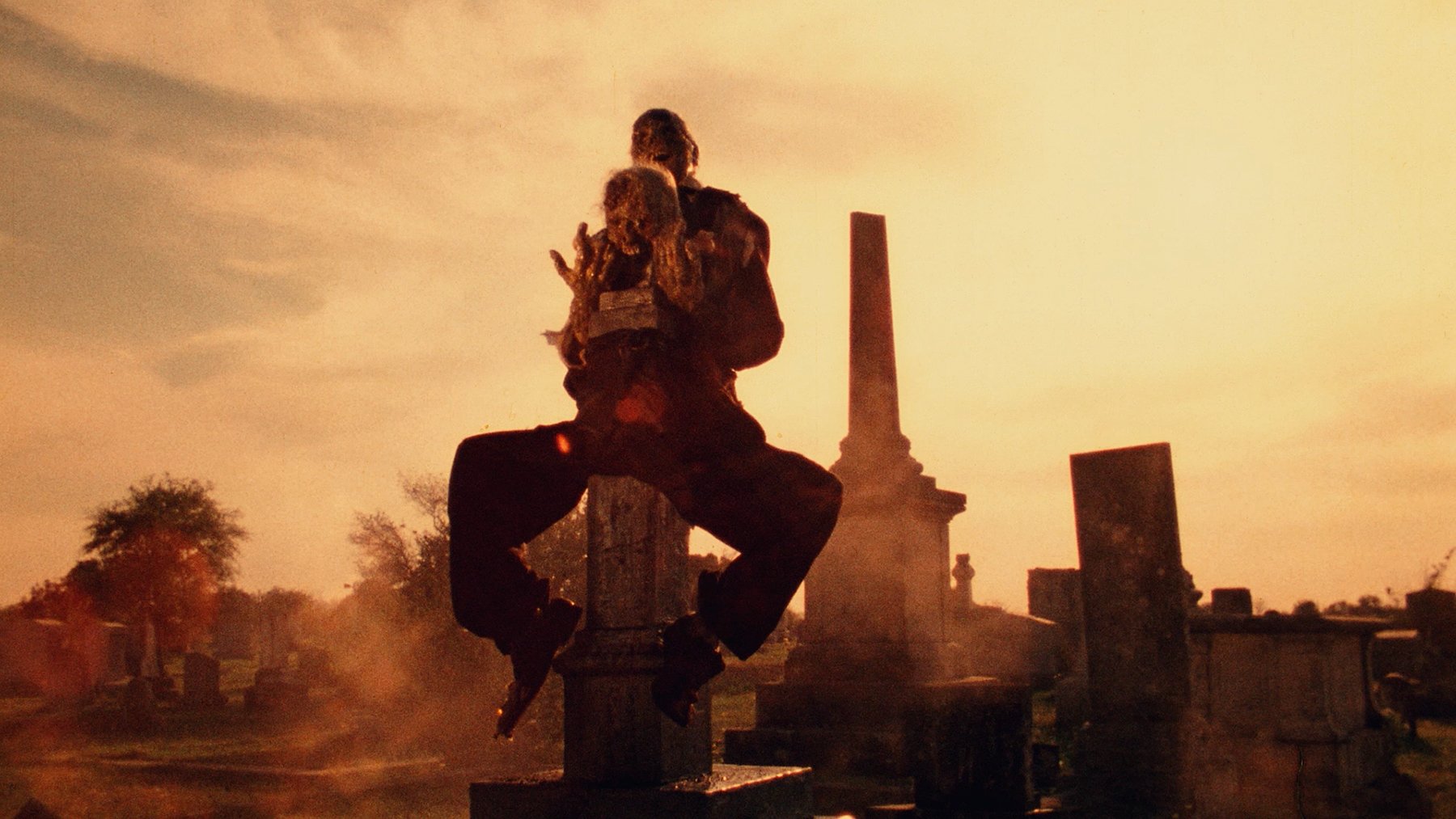

L’ouverture du film condense à elle seule le génie d’une œuvre qui, 40 ans plus tard, poursuit son entreprise de sidération. Le texte inaugural d’abord, primordial, presque incantatoire, et qui semble invoquer d’un ton grave et solennel des affres d’outre-tombe prêtes à réémerger : la voix rauque, la prononciation morne et lente, tout concourt à distiller cette appréhension première, étrange impression qui bien vite se convertira en sourde terreur. Car le texte est immédiatement rattrapé par le son et l’image. D’images, rien qui ne trahisse l’horreur trop vite : de simples flashs lumineux, éclairant subrepticement des corps décomposés, et qui procèdent d’une plus ample logique : substituer à l’explicite le grand art du montage, de sorte que chaque image imprime la rétine et que le regard s’y trompe. Images dédoublées par d’atroces effets sonores, où les cris déformés se mêlent à la saturation d’un appareil photo, et qui hantent encore les nuits, dit-on, de ceux qui les auraient perçus trop fort. Vient le premier plan, explicite cette fois, tranchant d’avec les évocations quasi mystiques qui le précèdent : au soleil couchant se dévoile lentement un corps en putréfaction, sordide carcasse devenue totem d’un monde à la dérive. Les dires radiophoniques s’intensifient, les accès de violence contés semblent s’enchâsser sans fin, tandis que le générique se lance et qu’avec lui se déploie toute la puissance sonore et visuelle que recèle le film : images abstraites de rouge en fusion, le tout s’accouplant à d’effroyables bruits d’abattoirs. Tout est prêt désormais.

Humain, trop humain

Le grand événement de l’horreur seventies, c’est qu’elle devient humaine. Et quel plus terrible témoignage, plus insidieux métrage que cet effroyable massacre qui, plus que nul autre, fit saturer l’humanité à la face du monde ? Exit les spectres, monstres et autres créatures fantastiques qui peuplent les écrans depuis les débuts du cinéma. La terre imaginaire ne l’est plus, elle porte un nom bien connu : le Texas. The Texas Chain Saw Massacre, annonce le titre original. Mais pas le Texas d’Austin ou de Dallas, non, celui des routes caniculaires, des stations essence asséchées, des manoirs éventrés, dévidés, laissés pour compte sur le bord du pays. C’est que le lieu a son importance, et porte en lui tout un imaginaire. Comme les maisons hantées charriaient avec elles spectres et autres démons de circonstance, le Texas évoque un territoire archaïque, presque intouché, où pourraient dès lors fleurir toutes sortes de déviances à l’abri des regards. Et c’est ainsi qu’il est filmé, sec, aride, décomposé, où ne rutile que le soleil, intensément, et ne gémissent que les bêtes d’abattoir, désespérément. Quoi de plus normal que le dérèglement des hommes dans cette arène primitive ?

S’il est indéniable que cette étrange famille paraît naturellement dérangée, Hooper, dans sa grande intelligence, décide de pousser la chose plus loin. Il eût été plus facile de faire de ces gens des monstres à visage humain, des créatures déguisées mais dont le fond reste le même, superficiel et animal, seulement le cas est plus complexe et les hommes, si bestiaux qu’ils soient, restent des hommes. Dès lors ne sont-ils pas le simple produit d’un état de nature, qui les pousseraient inlassablement vers la tuerie : plusieurs éléments parsèment au contraire l’idée d’une caractérisation plus complexe, sinon plus modérée. Car la famille qui nous est présentée, toute délirante qu’elle est, est agie par des forces qui la dépassent. L’isolement d’abord, puisque rien ne semble plus la relier au monde qu’une station essence tarie, une route ignorée. L’abattoir ensuite, qui forge l’esprit des personnages, les conditionne tranquillement, donne le goût du massacre ; alors quand la machine délaisse ses petits, ployant sous la pression économique, il ne reste qu’à se tourner vers d’autres bestiaux. La cellule familiale enfin, dont on sent bien qu’en dehors de son délire elle est simplement anxiogène, où les pires meurtriers sont des enfants battus. Personnages indubitablement morbides et cruels, mais qui laissent poindre leur humanité par touches : et si Leatherface, inlassable bourreau revêtant la peau de ses victimes, n’était pas simplement, lui aussi, en proie à la peur, au doute ? Voilà ce que suggèrent certains accès de calme, certains plans étonnamment courtois, où le montage s’apaise et laisse entrevoir, derrière le masque effroyable, l’indécision du regard.

Le crépuscule des idoles

Pierre fondatrice de l’une des grandes ères de cinéma, le Nouvel Hollywood, Massacre à la tronçonneuse apparaît s’y donner corps et âme : esthétiquement, politiquement, théoriquement. Partout suinte le nouveau, ce désir de fracas, de renverser les choses, trancher d’avec les méthodes éprouvées, aller autre part, goût de l’inexploré, nouveau regard. Tout imprégné de la Nouvelle vague, de sa modernité désarmante, de son éperdue liberté, il fallait dans l’horreur également imposer une forme nouvelle, une vision novatrice, crue, rêche et sèche. Voilà le véritable massacre, celui des vieilles coutumes, des ficelles soigneusement tendues, formalités rigoureusement codifiées, épuisées jusqu’à la moelle : les tordre, les piétiner, les briser d’un grand geste à la fois rustre et profondément aristocratique, tout le génie de Tobe Hooper.

D’autant que le jeune cinéaste fait preuve d’une maîtrise sans failles des usages classiques, sans quoi il ne pourrait les dépraver de la sorte. En témoigne la structure du film, classique certes mais brillamment exécutée. À la première partie, lumineuse et suintante, distillant tranquillement ce qu’il convient d’étrangeté et de malaise, succède une plongée hallucinatoire et cauchemardesque à l’intensité rarement vue. Tout implose : la peur d’abord feutrée, sourde, devient fureur viscérale, littérale, à laquelle personne ne réchappe. Le tout très élégamment servi par le soin apporté aux détails par tous les corps de métiers : peut-on faire décors et accessoires, direction artistique plus marquante, tour à tour aride, étrange et terrifiante ? Imagine-t-on masques et costumes plus dégoulinant d’effroi ? C’est là tout le soin apporté au chaos.

Plus encore que les personnages de cet effroyable abatage, l’image a un grain. La pellicule quasi calcinée est le vecteur sine qua non de tant d’horreurs spasmodiques. La photographie est elle-même caniculaire, imprégnée des pics de chaleur à 46°C, rutilante, presque crépitante, inflammable. C’est que tout dans l’image semble en bordure de combustion. Il faut bien ces extrémités pour faire jaillir des profondeurs tant de puissance évocatrice, car à l’inverse de ce qui est rebattu par les impies, il ne s’agit que de cela. Le gore est un mythe duquel ce massacre peine hélas à sortir ; il ne saurait pourtant être plus éloigné de ce recours facile. Le pouvoir de suggestion mis en place, par le jeu subtil du son, de l’image, du montage, est proprement sidérant, et n’a su trouver que de rares équivalents dans l’histoire. Ne vous y trompez pas, massacre il y a, découpages et trouées sont au rendez-vous. Mais il eût été tellement plus élémentaire et bas de procéder par éclaboussures et non, comme ici, par mise en scène. Mise en scène dont le génie ne pourra jamais être assez dit et redit. Aux travellings élégants et chiadés succèdent des sommets d’abstraction, déflagration de plans bruts et brutaux, assaillis par les zooms, dézooms, comme autant de coups portés aux personnages en détresse. Folie du montage, qui porte le cinéma à saturation, accompagne jusqu’au bout du mouvement victimes et bourreaux, faisant ainsi tressailler jusqu’au plus robuste spectateur qui ne pensait pas, il va sans dire, assister à carnage plus incantatoire.

L’enfer est également, évidemment sonore. Evidence de l’évidence, dans le cas de ce Massacre, puisque le son joue à armes égales avec l’image, participe équitablement du cauchemar composé. La musique – si de musique on peut parler – est un amas difforme de nappes en fusion, non identifiées, passant du vrombissement abstrait au clinquement métallique, le tout censé recomposé les perceptions d’une bête en abattoir. À quoi viennent s’ajouter les effets sonores, déjà évoqués, toujours atroces, et qui reviennent inlassablement, en litanie, comme pour imprimer toujours plus loin dans l’inconscient le traumatisme au travail. Rarement une bande originale fit tant frissonner, sut instaurer, dès les premiers sons, un malaise si intensément persistant. La tronçonneuse devient elle-même instrument premier d’une symphonie funeste servie par un chœur d’outre-tombe. Car Hooper n’arrête pas la démarche ici, pousse l’orfèvrerie cauchemardesque au bout du geste : se révèle en particulier l’importance des cris. Etonnant, au premier abord, de s’attarder sur les cris poussés par les personnages, et pourtant. Pourtant ces cris jouent un rôle primordial dans le dérèglement des sens : une heure durant, ils ne s’arrêtent pas, matraquant continuellement leur détresse. Il est difficile de s’imaginer la chose sans l’avoir vécue et revécue, mais il est certain que l’intensité serait amoindrie sans ces hurlements en déferlante, d’autant plus marquants qu’ils saturent en permanence. Saturations, toujours, de l’image et du son.

Mad & Macabre

Etrange pays que cette contrée désertique où les lamentations chorales invoquent des figures mythiques : reflets désolés, ravagés du crépuscule des hommes. Voilà toute la promesse de ce bel et grand massacre, toute la force et la beauté de son geste. Rien ne serait plus benêt que d’en faire un film simplet, défouloir cathartique à l’attention des rustres : il recèle au contraire une finesse, un raffinement qui ne demandent qu’à s’offrir. Encore une fois, on ne peut dire l’ampleur de la chose, seulement l’évoquer, l’invoquer, tenter de la profiler au détour de phrases trop élégiaques. Rarement l’horreur, et la détresse qui la suit, n’apparurent si frontales. Rarement les douleurs excessives ne furent de la sorte rendues, dans leur intensité primitive. Et tout dans le même mouvement, irréversiblement poussé vers des tonalités absconses, lumineuses et terribles, des profondeurs irréfléchies, impensées, des effrois éternels.

Comments