Etonnant projet que cette adaptation de Macbeth par Joel Coen, dont on peine à prendre la mesure. Etrange, d’abord, puisqu’il ne découle pour la première fois que de la volonté d’un des deux frères – signe avant-coureur d’un virage à venir. Etrange, ensuite, parce que ce même Joel ne paraissait au départ pas convaincu : le projet vient avant tout de sa compagne, l’astrale Frances McDormand. Tandis qu’elle lui proposait continuellement de la mettre en scène sur les planches, lui s’y refusait, jusqu’à ce que germe peu à peu l’idée d’une adaptation strictement cinématographique, que voici redonnée sur Apple TV+. Difficile d’en parler tant le film s’offre peu lui-même tout en remuant des questions passionnantes ; d’autant que la frontière est fine entre ce que l’on y voit et ce que l’on veut y voir, le film et son intellectualisation. Reste à s’y frotter néanmoins, en affrontant sa sécheresse et son austérité, braver les stupeurs de ce Coen singulier, les affres de son Shakespeare quintessencié.

Ce qui frappe avant tout, c’est la vocation théâtrale de l’ensemble. Il semble que Joel Coen, tout admiratif de la geste shakespearienne, ne veuille pas se départir complétement de la forme originelle. Le texte, restitué sans retouche, en est d’évidence la marque première. Il inscrit directement le film dans l’austérité qui l’empreigne essentiellement. Cette langue rugueuse, presque intouchée par le temps, immémoriale, impose nécessairement certains à-coups. Si tant est qu’on accepte de s’y heurter, de se frotter au flot des mots qui ne s’interrompent, il se tisse une intimité d’avec le texte, le vers lui-même, qui semble rapprocher des sources du trouble shakespearien. Il y a, c’est vrai, quelque chose d’hypnotisant à voir défiler ces visages rudes, les entendre ruminer leurs affres, déployer leurs passions. Quelque chose d’intense à regarder la parole s’étendre, frayer son chemin, propager son venin.

D’autant que ce verbe est redonné dans son intensité quasi mystique par des comédiens comme ensorcelés. Denzel Washington trouve dans Macbeth, comme tout acteur, un écrin à la hauteur de sa palette souple et dense, tandis que tous les seconds rôles s’acquittent élégamment de leur tâche – sorcière en prime, dont les élucubrations morbides sont parfaitement rendues, vocalement et corporellement. Toutefois, et ce comme à l’accoutumée, Frances McDormand vole la vedette. Son timbre, les fêlures de sa voix, les stupeurs de son regard, tout confine au trouble gracieux. Eût-elle récité sa liste de courses que nous l’eussions trouvée stellaire, retorqueront les fâcheux. A quoi nous répondrons que rien ne lui sied plus que le cadre envouté d’un Coen. Mais encore, le cadre semble ici tout dévoué aux comédiens, tous, dont les visages prennent souvent le dessus sur le reste. Film de visages, donc, de portraits clairs-obscurs, qui justifient l’usage d’un format 4/3 soigneusement travaillé, non sans rappeler les origines du cinéma lui-même – on pense à Welles bien sûr, Murnau, Dreyer : c’est comme si le récit, archaïque, primitif, venait imposer à l’écran sa forme.

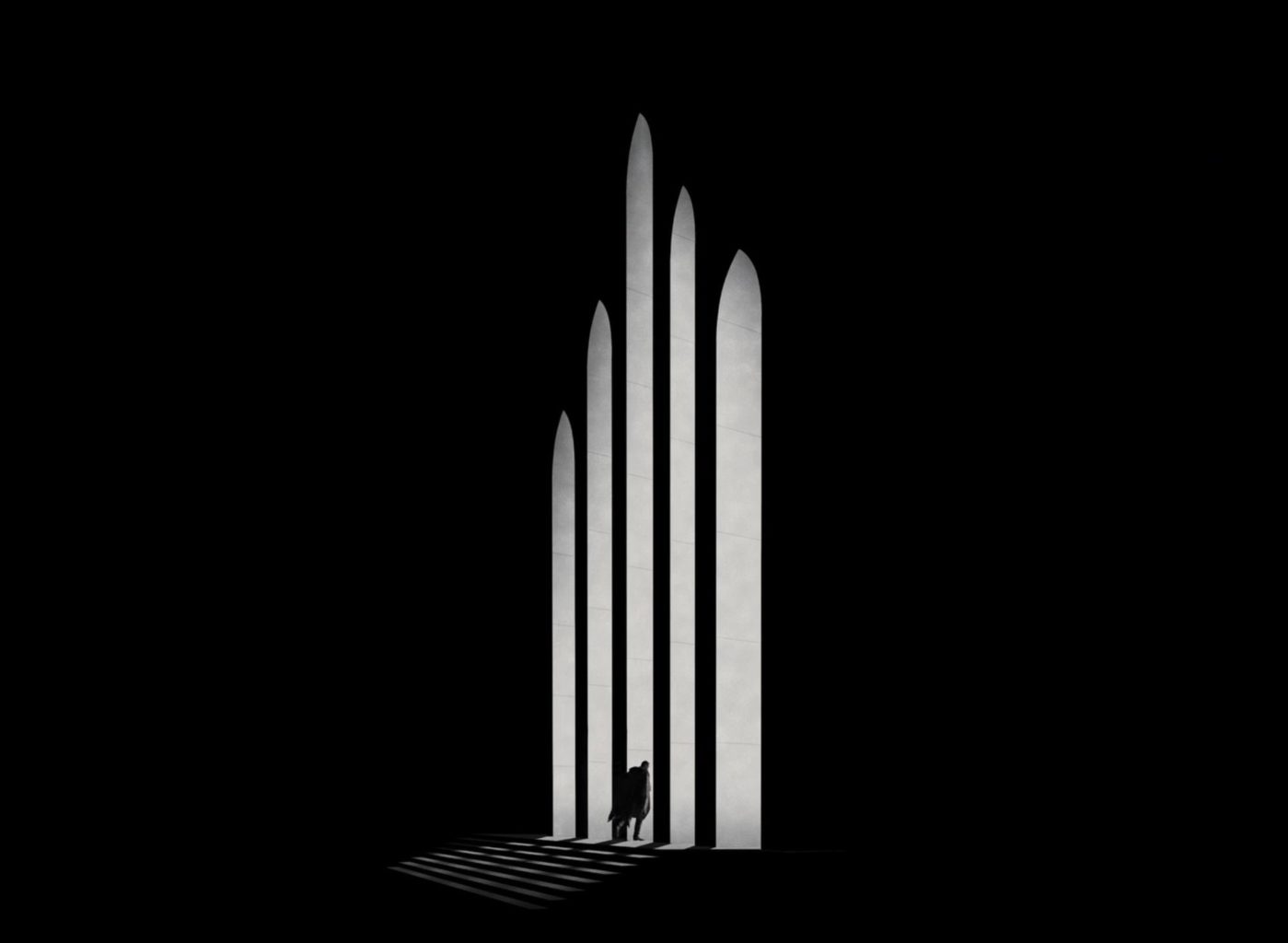

Le tout est frappé d’une picturalité qui, dans le même temps qu’elle laisse sans voix, interroge. Force est de reconnaître sa beauté d’abord, qui substitue au cliché désormais éculé du « beau noir et blanc » quelque chose de plus composé, fin, raffiné, et dont la santé ne réside pas seulement dans le refus de la couleur. Surajoutez à cela des éclairages à se damner, il ne reste qu’à s’incliner devant le travail de Bruno Delbonnel, chef opérateur dont le talent se trouve ici pleinement exprimé. Mais passé l’éblouissement vient l’examen, tant les choix de mise en scène interrogent. C’est que la démarche du cinéaste, celle d’un cinéma primitif, des origines, seul capable de retranscrire l’intensité shakespearienne, frôle de près le théâtre et pose la question de ce qui l’en distingue. Joel Coen semble faire tendre son film entier vers la fixité, la distance, la littérarité, si bien qu’on peut aisément se demander ce qu’il apporte aux planches. Chaque décision visuelle surajoute à la précédente un écart supplémentaire, comme s’il s’agissait d’être austère à tout prix. Les plans fixes ne sont que rarement troublés par le mouvement, trahissant çà et là sa présence mais toujours discrète et retenue : point de caméra portée, de steadicams et autres techniques enjoliveuses, rien que des travellings droits, lents, fermes, comme le regard pourrait se déplacer sur la scène. Les décors eux-mêmes, épurés à l’extrême, semblent émaner des combles du Royal Albert Hall.

C’est pourtant bien de cinéma qu’il s’agit, d’un cinéma qui se rappelle à nous par embardées, presque par fulgurances, mais sèches et nettes. A ce titre, l’un des grands moments du film trahit la forme théâtrale pour s’imposer dans le champ strictement cinématographique : alors que Lady Macbeth, déchirée par le remord qui vient, s’en retourne à son lit après avoir invoqué dans la nuit des hallucinations somnambulantes, elle plonge ses yeux dans la caméra et souffle dans un murmure : “To bed !”. Il fallait bien ce regard tremblant pour s’abandonner au frisson. Le montage, acte lui-même purement cinématographique, fait des siennes avec la structure shakespearienne, rompant avec le respect préétabli : si le texte est redonné tel quel, ce n’est pas le cas de la pièce elle-même, raccourcie, remontée : le montage alterné fait dialoguer entre elles certaines scènes distinctes, parfois-même éloignées, tandis que d’autres furent purement et simplement coupées. Le jeu des transitions s’avère hautement significatif, les visages s’entremêlant, se confondant avec les paysages, ou virant au noir définitivement. À tout cela vient s’ajouter le travail du son, globalement remarquable, et qui scelle l’ancrage cinématographique : les bruits de pas font comme une mélodie que redoublent les portes qui cognent, le cri des corbeaux et l’envol des flammes ; bouillon sonore du meurtre et du remord. C’est enfin la proximité générale, l’intimité qui se noue d’avec les visages, les voix, qui n’a rien de théâtral. Jamais nous ne pourrions observer sur les planches des visages de si près, les voir fléchir ou vibrer, saisir le jeu des regards, des lèvres, autrement imperceptible. C’est aussi là qu’advient ce qu’il peut de trouble shakespearien.

En définitive, Macbeth et ses enjeux semblent assez peu intéresser Joel Coen, bien plus porté par une démarche purement esthétique. Shakespeare, lui semble-t-il, n’est pas à retrouver dans l’approfondissement de thèmes déjà mille fois reluqués, mais dans le travail d’une forme propre. Forme déroutante autant qu’elle est saisissante, tout empreinte d’une sécheresse à laquelle il faut pouvoir s’offrir ; forme rude et presque silencieuse, calme, loin du bruit et de la fureur auxquels la plupart des adaptateurs se sentent dévoués. Mais pour peu qu’on s’y dispose, qu’on accueille ces atours austères, ces allures rêches, le trouble reste ouvert, on peut l’entendre revenir des profondeurs.

Comments