Le cinéphile partage avec le lecteur ce sentiment à peine avoué, presque honteux, de vivre comme par procuration. Il chérit ces existences contemplées, contrastant par leur intensité avec la sienne, elle qui se contente du plat rythme de la vie, seul à même de rappeler le sens du mot événement, surgissement brusque, vague, grave surplombant les flots réguliers de la houle. Succombant au bovarysme et, en proie aux mêmes déboires, il retourne apaiser ses peines dans le confort discret des salles obscures, là où il se verra moins, là où il verra mieux. Ces suspensions deviennent alors en elles-mêmes ces moments qu’il enviait, ceux où l’être semble se densifier au point de se fondre dans l’infini de l’instant et enfin sentir le frisson diffus de la plénitude. Les films au cœur de ces expériences percutent avec la soudaineté des rencontres que l’on sait instinctivement décisives, contenant la promesse d’être davantage que ce qu’elle sont déjà, des invitations à se fondre dans le mouvement perpétuel de l’impulsion.

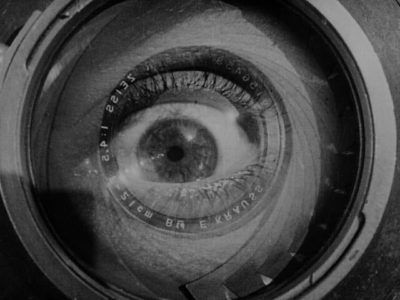

Quel film pouvait y inviter davantage que Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, lui qui saisit avec tant d’acuité ce que la vie doit au cinéma et ce que le cinéma a de vital ? A-t-on déjà vu vie et cinéma se mêler à ce niveau d’indistinction, comme deux objets s’engendrant réciproquement dans un cercle causal infini ? Car la vie était-elle la vie avant d’avoir été nourrie par le cinéma, avant que ce dernier ne la révèle dans son essence par son travail de concentration qui, dans ses meilleures itérations, lui confère accomplissement, perfection, nécessité, entre autres attributs que l’on désespère de la voir posséder ? Était-elle vraiment avant de suivre son exemple et de désirer ajouter à ses joies dilatées les extases de la continuité ? Cinema Paradiso semble toujours parfaitement épouser les mouvements lancinants de ce couple où l’on ne sait pas qui mène la danse, où le relais se transmet sans que l’on y prenne garde. Tout s’y écume comme un pur flux émotionnel, avec la fluidité de l’intuition qui contient déjà tout en elle, au contraire d’une intelligence destinée à l’insatisfaction car contemplant toujours la possibilité de décomposer davantage, de réduire plus, de pénétrer l’infime après avoir épuisé le minuscule. Le film ne semble justement jamais être en prise avec la pensée. Il est le déversement candide, immédiat, d’un amour qui ne se fait symbole, c’est-à-dire synthèse sensible de l’intuitif et de l’intellectif, que par la médiation du spectateur qui le contemple et y décèle l’évidence de cette fraternité de la vie et du cinéma. Car la vie imite le cinéma dès le moment où elle le reçoit, dans la salle du Paradiso, quand le public vibre à l’unisson de ce qu’on lui montre, avec une expressivité qui donne envie de se joindre à la fête et de regarder, non plus seulement l’écran, voire l’écran dans l’écran, mais aussi, autour de soi, le jaillissement de cette vie qui n’imite que pour être davantage, sous la forme d’éclats de rire, de protestations sincères de solidarité, de trépignations agitées, de larmes d’une prude évanescence.

La vie que montre Tornatore n’est en effet jamais cette pure concentration des films projetés au Paradiso, forme d’imitation première de la vie par le cinéma. Son film imite la vie imitant le cinéma. Il n’est que trop conscient de sa gaucherie, de sa tendance à toujours dérailler quand on tente de la figer dans la grâce de la gravité, éternelle rebelle qui se refuse à être enfermée. L’émotion pure est toujours interrompue par l’accident, anti-événement dans le sens où il brise le perchoir mirifique que crée ce dernier, nie son idéalisme naïf désirant contre ce qui est. Ce sont les interventions comiques par contraste du clochard de la place dans les moments de recueillement ou encore cette eau bénite qui rejaillit au visage du prêtre lors de l’inauguration du Nuevo Paradiso, rappel constant que la vie ne peut atteindre la beauté fixe du nécessaire, car elle n’est qu’écoulement. Se faisant, Tornatore rend à la vie son authentique beauté, il crée une poétique du contingent. Paradoxe d’un film qui semble à même de renouer avec l’émotion nue, presque primitive, du cinéma mélodramatique tout en ne présentant que des situations où s’entremêlent les sentiments contraires, sommet de la banalité, là où le premier les isolait et les révélait comme formes pures. Ce qui devrait en réduire la force vient ici la redoubler, pour la simple raison que ce brouillon est aimé dans sa forme même et tout au long du film, indépendamment des contenus particuliers qui ne s’y blottissent que pour mieux la faire voir.

La scène finale dont le rôle diégétique est déjà bouleversant s’impose peut être comme l’une des plus marquantes du cinéma contemporain quand elle est replacée dans la perspective de ce jeu de renvois entre vie et cinéma. Elle est une nouvelle concentration et donc une ultra-concentration, c’est-à-dire une thématisation. Le cinéma s’y fait médiateur. Il n’est plus l’expression d’un regret romantique mais d’une acceptation inconditionnelle. Il préfère au mensonge du récit le dévoilement du poème visuel. Ce montage de scènes de baisers est éloge croisé de l’amour et du cinéma vus comme moyens suprêmes de secouer, d’émouvoir, d’être soi davantage en en sortant, de sentir sa singularité en s’ancrant dans ce qui s’échappe, bref d’abolir le confort de nos positions fixes, du contrôle réfléchi, pour se laisser emporter par le torrent enivrant de l’existence. Ces images ne sont pas avilissantes comme le pensait le prêtre-censeur qui les avait faites retirées des films passés au Paradiso, mais elles élèvent au contraire à la plus déchirante des émotions esthétiques. C’est qu’ultimement elles rappellent que la beauté de la vie réside dans l’exception de ces instants chéris qui portent en eux le poids de ce qui fut et de ce qui sera. Si elles sont à même de compresser le cœur au point de faire pressentir son explosion, si, face à elles, le regard se trouble d’effusions lacrymales au point de ne plus savoir clairement les distinguer, si enfin on en vient à penser qu’elles n’existent vraiment que dans cette indistinction, et que donc, notre état physiologique les causent autant qu’elles le cause, c’est qu’enfin nous sommes entrés dans la danse. Alors, laissons-nous lentement déposséder par la douce amertume des compositions d’Ennio Morricone, oublions cette froide commentatrice qu’est la conscience et abandonnons-nous dans les bras de cette amie du cœur. Faisons corps avec la vie en valsant avec le cinéma. Aimons la vie, aimons le cinéma.

Comments