James Bond contre Dr. No (Terrence Young, 1962) : « Bond, James Bond »

Années 1960, apogée de la doctrine dite de la Coexistence pacifique, qui n’a de pacifique que le nom : c’est la grande époque de l’espionnage, source de fantasmes et de psychoses. Une littérature abondante l’accompagne : les fictions des Britanniques John Le Carré (e.g. The Spy who came in from the cold, 1963), ou encore celles de Ian Fleming remportent un franc-succès. Pour le second, son premier roman est Casino Royale, publié en 1952 au Royaume- Uni.

James Bond appartient donc à l’univers littéraire avant de s’afficher à l’écran : l’immense majorité des éléments qui figureront dans les adaptations cinématographiques sont bien issus des romans (007, Mi6, etc.). Paradoxalement, le premier film James Bond à paraître dans les salles obscures n’est pas celui qui l’a fait connaitre au public : il s’agira de « Dr. No », sixième roman de I. Fleming. Paradoxalement, le succès du film, qui sort en 1962, est inversement proportionnel à l’accueil que reçut le roman, plutôt molesté par la critique.

Par contre, le film de Terence Young (qui réalisera également Bon Baisers de Russie) restera lui mythique : le charisme de Sean Connery, le sex-symbol que restera Ursula Andress et son bikini, la figure du grand méchant, la musique composée par Monty Norman, etc. D’ailleurs, certains objets seront mis aux enchères, à l’instar du pistolet Walther PPK. Cette fétichisation est d’autant plus étonnante que la production ne dispose que d’un budget très limité, même relativement à l’époque (1 million de dollars, soit 1/356 de celui du dernier Avengers : Endgame, à titre de comparaison : inflation du budget de l’industrie…)

La première scène se déroule dans un cercle huppé londonien, où l’on parle d’ailleurs français. Lors d’une partie de cartes, James Bond apparait d’abord de dos : seule sa main manipulant les cartes apparait. Il est alors apostrophé par son vis-vis féminin, Sylvia Trench : « I admire Your Luck, mister … ? »

Ce à quoi il répond, très flegmatique dans un smoking impeccable, allumant une cigarette dans un au même moment où son visage apparait : « Bond, James Bond ». Acte performatif s’il en est : James Bond est définitivement associé au charme et au charisme du personnage qui le déclame.

Dans toutes les incarnations ultérieures de James Bond, de Roger Moore à Daniel Craig, décliner l’identité revient à une sorte d’incantation. C’est également accepter l’héritage qui va avec le costume : « Vodka martini, shaken not stirred » (« Vodka Martini, au shaker pas à la cuillère »), l’élégance ou encore le pouvoir séducteur. Héritage qui est parfois regardé avec un certain humour, sorte de tendresse rétrospective : ainsi Daniel Craig, lorsqu’un serveur lui demande s’il préfère au shaker ou à la cuillère, répond sèchement « Do I look like I give a damn ? ». James Bond est un mythe, que seul lui-même peut égratigner.

Le Guépard (Luciano Visconti, 1963) : « Pour que rien ne change, il faut tout change »

Tirade que tout journaliste un peu cultivé et cuistre placera aux détours d’un article. Ou homme politique, qui prendra assurément un air un très inspiré et sentencieux avant de la prononcer. N.B : généralement aucune des deux figures n’a vu le film. Si vous non plus, au moins vous serez capable de savoir de quoi il retourne dans cet article.

Comme souvent dans cet article, le film Le Guépard est une adaptation d’un roman du même nom de Lampedusa. Il rappelle étrangement un film que nous avons traité, en termes de contexte socio- politique : la fin d’une ère, la fin de l’esclavage avec la Guerre de sécession dans Autant en emporte le vent. Ici, il s’agit de la fin de la noblesse italienne, durant l’unification et l’avènement de la République avec Garibaldi. Rappelons en effet rapidement le contexte : de 1848 à 1870, l’Italie est divisée (en 8 Etats en 1848), en partie sous domination autrichienne. Ce processus d’unification, le Risorgimiento, amènera des bouleversements politiques, économiques, sociaux, géopolitiques, etc. Le film propose alors une sorte de sociologie, avec un arrêt sur image de la famille du Prince de Salina dans ce même contexte de profond changement.

Commençons par souligner que le film est servi par le magnifique trio Burt Lancaster, Claudia Cardinal (<3) et Alain Delon (<3 <3). Ce dernier incarne Tancredi, le neveu du Prince, qui s’engage dans les armées garibaldiennes pour libérer la Sicile en 1860. Lorsque ce dernier rentre triomphalement à Donnafugata, la demeure de son oncle, il tombe amoureux de la fille du maire de la ville, la très italienne Angelica. Plane donc au dessus du couple la figure très paternelle du Prince, qui choisit d’œuvrer pour leur bonheur : c’est donc ce personnage qui est intéressant, qui prend conscience d’appartenir à une époque bientôt révolue. D’une part avec son neveu luttant pour une Italie républicaine, d’autre part en bénissant ce mariage entre l’aristocratie et la bourgeoisie.

Dans le film, l’Histoire n’est, à une exception près, jamais évoquée frontalement : il s’agit plus d’un décor. C’est encore une fois le regard sociologique qui prime. D’ailleurs Visconti dira en 1963 à la RTF (dans un français parfait d’ailleurs) qu’il veut étudier un « fait social ». Par contre, c’est une réflexion philosophique sur le sens de l’Histoire qui est livrée en creux, par-delà ce regard sociologique. Cette réflexion est rendue célèbre par Tancredi qui affirme dans le film « Pour que tout reste pareil, il faut que nous changions tout ». La phrase est ambiguë. S’agit- il d’une phrase d’opportuniste machiavélien porté vers l’action ? C’est plausible : Tancredi est un pragmatique, luttant avec Garibaldi car sentant le vent de l’Histoire tourner contre sa famille.

Mais cela peut aussi être une réflexion de philosophe, empreinte d’une certaine sagesse. Pour Laurence Schifano, spécialiste du cinéma italien et en particulier de Visconti, il y a bien chez le réalisateur une volonté de peindre une aristocratie immobile et fossilisée : ainsi la mythique scène de bal alors que les tambours de la guerre résonnent. Ce parti-pris n’est pas étranger à l’orientation politique de Visconti, converti au socialisme par le français Jean Renoir.

Par contre, étonnamment, si le cinéaste Visconti est de gauche et que l’écrivain Lampedusa est un aristocrate, il n’en demeure pas moins que le film témoigne d’une immense fidélité au roman : conservation des dialogues parfois au mot-près, volonté explicite du réalisateur de tourner avec les paysages authentiques de la Sicile plutôt qu’avec les décors artificiels de Cinecittà, l’Hollywood italien, etc. Gioacchino Tomasi, fils adoptif de Lampedusa, conseiller technique sur le tournage, déclare ainsi : « Ce n’était pas par caprice qu’il voulait de la vraie nourriture, ou de vraies fleurs, ou de vrais meubles d’époque… C’était avec l’idée que, si un environnement est le produit des hommes qui l’habitent, seule la reconstitution méticuleuse de cet environnement peut nous ramener ces hommes tels qu’ils étaient ». Surtout, c’est la philosophie du roman qui est parfaitement restituée.

Bref, un classique du cinéma à déguster et qui mérite les éloges qu’on lui adresse. Il a été remasterisé récemment : plus d’excuses pour ne plus le regarder…

Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) : « You talkin’ to me ? »

L’Amérique, années 1970, vient de connaitre une humiliation : la guerre du Vietnam se conclut. Le pays doit alors accueillir les rescapés de la guerre. Le film de Martin Scorsese Taxi Driver, considéré comme l’un des plus grands films américains des années 70, se penche sur le personnage de Travis Bickle, vétéran de la guerre, reconvertit en taximan newyorkais. Il est campé par le superbe de Niro, consacré après le film.

C’est à un drame psychologique auquel se livre ici Scorsese : exploitant l’instabilité mentale du personnage, qui est touchant par ailleurs, le film commence par montrer un personnage écartelé entre le jour et la nuit, entre le passé et le présent. Narcoleptique, il ère dans un New York qu’il ne comprend pas et qui l’aliène : loin de Broadway et de Manhattan, c’est dans les quartiers sombres et glauques qu’il traine sans but. On retrouve, d’une certaine manière, l’influence de Fritz Lang dans Metropolis (1927) : un urbanisme aliénant. Dès le début en effet, le décalage entre lui et la société est flagrant, lorsqu’il propose à une assistante de sénateur d’aller l’accompagner voir un film pornographique.

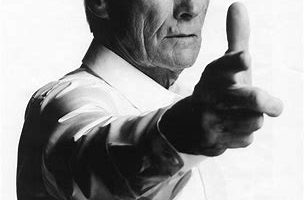

Ce qui reparamètre et redonne un semblant d’unité à sa vie, c’est la quête qu’il se donne à lui-même : sauver Iris (incarnée par Jodie Foster, révélée grâce à ce film), une mineure qui a fui le foyer familial et qui se prostitue. C’est pour lui à la fois une rédemption personnelle et une croisade morale : « All my life needed was a sense of someplace to go. I don’t believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people ». Aussi, le personnage, délaissé par Dieu et par la société (« There’s no escape. I’m God’s lonely man. »), il devient son propre Dieu et édicte son décalogue. Ce passage à l’auto-référencement systématique est emblématique lors de la fameuse scène face à son miroir, où il menace un personnage imaginaire.

De manière amusante, la tirade légendaire « You talkin’ to me ? » n’était pas prévue dans le script initial du scénariste Paul Schrader : celui-ci mentionnait simplement « Travis parle face au miroir ». Elle est issue de l’improvisation géniale de De Niro, avec la méthode Actor’s Studio mise en place par la professeur d’art dramatique Stella Adler (qui a eu comme élève Marlon Brando ou Christoph Waltz). La légende raconte que De Niro aurait eu l’inspiration lors d’un concert à Los Angeles en 1975, en voyant Bruce Springsteen apostropher la foule par la même phrase…

Au-delà de cette tirade mythique, c’est la présence de De Niro qui électrifie l’atmosphère du film, et la foudre tombe. Depuis, on ne compte plus les reprises, allégeances, hommages d’une partie de la culture. En France, c’est bien sûr Vincent Cassel dans La Haine qui la popularisera…

Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979) : « J’aime l’odeur du napalm au petit matin »

Considéré comme l’un des plus grands film de tous les temps, Apocalypse Now, réalisé par F.F Coppola en 1979, est de fait un film passionnant. Nommé à 8 oscars, il a laissé une large trace dans l’univers cinématographique.

Rappelons le contexte encore une fois : l’Amérique a été durablement affectée par la Guerre du Vietnam (1955-1975) : d’un conflit qui visait, au départ avec Eisenhower, à limiter l’expansion communiste en Asie(« la théorie des dominos »), la nation s’enlise dans une guerre de plus en plus brutale, inhumaine et qui surtout apparaît de plus en plus injustifiée auprès de l’opinion publique. En effet, malgré les efforts du gouvernement pour ne révéler que certaines images du conflit via le complexe militaro-industriel et pour justifier une juste guerre, la réalité finit par rattraper l’Amérique en partie grâce aux médias. Un certain malaise, allant jusqu’au traumatisme, se ressent alors sur le sol de la Star-Spangled banner. Cela se voit dans la filmographie nationale, qui permet en quelque sorte de faire le deuil, de conjurer le mauvais sort.

De manière intéressante, Apocalypse Now transpose une oeuvre littéraire dans le contexte de la Guerre du Vietnam. Il s’agit de la nouvelle, largement autobiographique Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, datant de 1899 : un jeune officier britannique est chargé de remonter un fleuve en Afrique noire pour retrouver Kurtz, un collecteur d’ivoire porté disparu. Nous sommes dans un contexte colonial, à l’aube du XXème siècle : un univers loin du processus de civilisation que connaît l’Occident (N. Elias), le narrateur est plongé dans la brutalité. « Avant le Congo, je n’étais qu’un simple animal » dira Conrad.

Dans le film, on reprend la trame pour la transposer à l’apogée de la brutalité du conflit, en 1969 à Saigon. On découvre le capitaine Benjamin Willard, héros de la guerre mais au bord du délire : les syndromes posttraumatiques, les « shell shock » l’ont profondément affecté (alcoolisme, divorce, etc.). Il est alors chargé d’une ultime mission secrète par sa hiérarchie : exécuter le capitaine Kurtz (joué par Marlon Brando), officier brillant et fascinant mais qui a complètement échappé au haut commandement, et qui fait régner la sauvagerie dans le pays en s’appuyant sur des méthodes d’une brutalité inouïe.

Au fur et à mesure qu’il s’enfonce dans le territoire et remonte le fleuve, l’humanité qui l’environne se délite : paradoxalement Benjamin Willard apparaît de plus en plus sain au fur et à mesure que l’on sombre dans la folie. Les voix off jouent beaucoup dans cette exploration intérieure : Coppola nous livre ainsi les hésitations, doutes du personnage, et surtout sa fascination croissante pour le magnétique Kurtz à travers le dossier que sa hiérarchie lui confie. Paradoxalement, ce personnage est le plus présent du film, tant il plane sur les consciences alors qu’il n’apparaît que dans les dernières scènes du film (long de 140 minutes).

Mais revenons à la réplique culte du film, prononcé non pas par Willard ou Kurtz, mais par le charismatique lieutenant Bill Kilgore au début du film. Lorsque Willard est débarqué à Saigon, il plonge dans le chaos : il entre directement en contact avec l’officier responsable Kilgore. Celui- ci, torse nu sous les balles lui confie alors : « J’aime l’odeur du napalm le matin. Tu sais, une fois on a bombardé une colline, pendant douze heures. Quand tout a été terminé j’y suis allé. On n’en a trouvé aucun, pas le moindre morceau de leur corps puant. L’odeur, tu sais, cette odeur d’essence, sur toute la colline. Ça sentait… la victoire. »

Épitome d’une guerre incompréhensible, absurde et déshumanisante, cette tirade marquera les esprits par l’anthropologie à rebours qu’elle établit. Pourtant, elle ne résume pas le grandiose du film, qui se trouve, à mon sens, dans le personnage fantasmé de Kurtz et dans la descente aux enfers dantienne de Willard.

Le Silence des Agneaux (Jonathan Demme, 1991) : « J’ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent chianti »

Le Silence des Agneaux, sans doute l’un des plus grands thrillers américains du XXème siècle, réalisé par Jonathan Demme et sorti en 1991. Il met en scène Jodie Foster, déjà révélée par le sus-présenté Taxi Driver en 1976 et Les Accusés en 1988, et Anthony Hopkins, dont la popularité explose après le film. Ce dernier remporte 5 Oscars, dont ceux de meilleur acteur et meilleure actrice.

L’adage « le tout est supérieur à la somme des parties » est tout à fait valable ici pour analyser le duo à l’écran : la relation entre Clarice Sterling, étudiante en psychologie et criminologie travaillant au FBI, et Hannibal Lecter, ancien psychiatre et cannibale, est passionnante. Car le synopsis est en réalité assez simple : C. Sterling est à la recherche de « Buffalo Bill », un meurtrier en série qui fait des carnages sur le sol américain. Elle a besoin des compétences analytiques et facultés hors normes de Lecter pour découvrir l’identité du meurtrier.

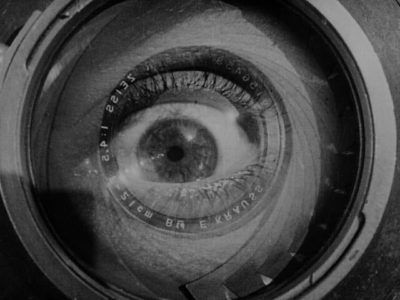

Aussi, les moments intéressants du film se situent plutôt dans les scènes de dialogue entre les deux personnages. Ceux-ci nourrissent une relation malsaine et ambiguë, faite de curiosité réciproque et de répulsion. Au fur et à mesure du film, la présence d’Hannibal devient de plus en plus oppressante : en témoignent ses yeux de plus en plus écarquillés, son excitation de moins en moins dissimulée, dont rendent compte les plans de plus en plus resserrés sur son visage. Comme le dit Clarisse à un moment du film « il n’y a pas de mot pour le décrire ».

C’est donc côtoyer, grâce au cinéma, une forme d’humanité aussi particulière et en même temps familière, qui nous met mal à l’aise? Car Lecter est un être brillant, esthète et cultivé : dans sa cellule sous haute sécurité, il dessine, peint et ne semble pas aussi dérangé que ses codétenus. Pourtant, lors de sa première rencontre avec Clarisse, il affirmera sans complexe ou remords d’aucune sorte : « J’ai été interrogé par un employé du recensement, j’ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent chianti ». Réplique clé auquel on associe généralement Lecter et le film plus généralement, car symbole à la fois de son raffinement et de son anthropophagie atroce. D’ailleurs, le film se conclue par un échange téléphonique entre Lecter et Clarisse : celui- ci lui dit, avec une certaine ironie, qu’il « a un vieil ami pour le dîner », phrase qui dans ce contexte est sans équivoque.

Film sur le mal (cannibalisme, folie, etc.) et sur les extrémités de l’humanité (transsexualisme, orphelinat), il a inspiré de nombreux réalisateurs et le genre du thriller de manière générale. D’un point de vue sociologique, le film jouera beaucoup sur la popularité aux Etats-Unis des séries/feuilletons sur les criminels : et comme tout évènement américain, il a évidemment des répercussions en Europe et en France…

Conclusion

« That’s all folks ! » : inscrit au générique des dessins animés de Warner Bros, on ne pouvait conclure autrement que sur une référence cinématographique de toute façon (plus populaire ici certes). Il n’y a de toute façon pas grand chose à dire en termes de conclusion : les répliques et tirades que nous avons décortiquées sont surtout là pour vous engager à voir les films dont elles sont issues et qui résument, parfois imparfaitement, l’atmosphère du film. Car toute est une question « d’atmosphère » comme vous l’aurez compris au terme de cet article … (clin d’oeil entendu et peu subtil).

« I’ll be back »

Comments