Introduction

Si le monde se divise en deux catégories, ceux qui écrivent et ceux qui lisent, profitez d’appartenir à aujourd’hui la seconde catégorie : au terme de cet article, vous connaitrez et comprendrez certaines des plus grandes répliques de film, depuis l’invention du cinéma à une époque plus contemporaine. Voici une offre que vous ne pourrez pas refuser, car ces phrases sont sans doutes l’étoffe dont l’Histoire du cinéma est faite.

Et si cet article est comme une boite de chocolats et vous n’avez aucune idée de ce sur quoi vous allez tomber, alors « you’ll need a bigger boat » et cet article est effectivement fait pour vous …

Hôtel du Nord (Marcel Carné, 1938) : « Atmosphère, atmosphère … est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? »

Cinéma français dans les années 1930. Pour en dresser un tableau pertinent, soulignons d’abord une série de succès et un développement exponentiel à la tournée du 20ème siècle : invention cinématographique par les Frères Lumière et première projection en 1895, fondation des studios Pathé en 1896, etc. Il y a évidemment une pause entrainée par la Grande guerre. Ainsi, ce n’est qu’après le conflit que le 7ème Art, comme on commence à l’appeler à partir de 1911 avec Ricciotto Canudo, devient un art véritablement populaire : de 20 salles sonorisées en 1929, elles sont 4250 en 1937 en France.

Deux faits doivent être alors constatés. D’une part une sensibilité propre à l’époque. En effet, c’est l’apogée du courant dit du « réalisme poétique », où la question sociale a une place majeure : « Le cuirassé Potemkine » d’Eisenstein paraît en 1926 et a l’effet d’une bombe. D’autre part, un certain nombre de techniques et d’innovations importés de l’autre côté de l’Atlantique (le cinéma parlant naît en 1927 à New York), et qui viennent ainsi servir ce courant réaliste par les possibilités qu’elles offrent. De plus, ces innovations techniques impliquent une complexification du champ du cinéma, avec d’inévitables nouveaux postes : musiciens, dialoguistes, techniciens, etc.

Dans ce contexte bien particulier paraît Hôtel du Nord en 1938, réalisé par Marcel Carné. Le film est adapté du roman du même nom, écrit par Eugène Dabit, éminent représentant de l’écriture dite « prolétarienne », une

littérature qui souhaite mettre en avant la réalité brute de la question sociale. Nous avions souligné plus haut les innovations techniques : c’est effectivement le cas puisque l’Hôtel du nord, qui existe réellement sur les

bords du canal Saint-Martin à Paris a été entièrement recréé en studio. N.B : la facade du véritable Hôtel du Nord a, quant à elle, été classée monument historique dans les années 1990.

La comédie dramatique qu’est Hotel du Nord porte à l’écran les acteurs Arletty et Louis Jouvet, respectivement Raymonde et Edmond dans le film, et peint leurs déboires : la première est une prostituée, le second est son ancien souteneur. Le couple à la relation houleuse se balade sur le canal Saint-Martin, et lorsque Edmond confie à Raymonde son besoin de « changer d’atmosphère », celle- ci aura cette réplique devenue mythique : « (…) Atmosphère ?! Atmosphère ?! Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ?! (…) »

C’est Henri Jeanson qui écrira les dialogues de Hotel du Nord et c’est en partie ce film qui le fera connaître dans l’univers du cinéma français. Celui- ci dira plus tard qu’il s’agit d’une petite touche ironique envers Marcel Carné, qui, sur les lieux du tournage, ne cessait de répéter « cela donnera de l’atmosphère » …

Ce qui inscrira dans la postérité cette réplique, c’est surtout le timbre de voix d’Arléty, d’ailleurs chanteuse aussi bien que comédienne : une voix haut perchée, quelque peu stridente, qui incarne le Paris populaire de

l’époque. Avec une certaine nostalgie, on ne peut qu’apprécier le son un peu grésillant et étouffé des dialogues ainsi que le noir et blanc, qui font en partie le charme des vieux films …

Le Quai des Brumes (Marcel Carné, 1938) : « T’as de beaux yeux, tu sais … »

Ne changeons pas d’atmosphère cinématographique justement et restons avec un film de Carné. Il s’agit en effet du film Le Quai des Brumes, sorti en 1938. Ici, le scénario et les dialogues sont composés par le poète Jacques Prévert. On y retrouve, comme couple emblématique, Jean Gabin et Michèle Morgan. Le premier joue le rôle de Jean, un déserteur de l’armée française qui se réfugie au Havre, ville industrielle portuaire (on retrouve le réalisme poétique du réalisateur). Le film connaît de nombreuses déconvenues : on lui reproche d’être trop sombre, trop éloigné des standards de l’époque. D’ailleurs, par le ton désabusé qui est adopté dans le film, on reprochera à Marcel Carné d’avoir contribué à la défaite de 40, « l’étrange défaite » (Marc Bloch).

Pourtant, on ne peut qu’apprécier la photographie, les clairs- obscurs qui jouent un rôle déterminant dans un Havre de nuit (les réverbères qui illuminent la chaussée), les plans qui donnent une impression d’étouffement et d’une ville qui enserre les personnages.

Dans ladite ville, Jean fait la rencontre de Nelly, dont il tombe amoureux. Lors de la fameuse scène, le couple se réfugie à l’abri des regards. S’ensuit un gros plan sur les visages des deux personnages : après un silence, Jean déclare à Nelly : « T’as d’beaux yeux tu sais ? ».

Rapidement, la réplique devient culte. Surtout, elle devient davantage associée à celle à qui elle est adressée plutôt qu’à celui qui l’a prononcée : Michèle Morgan a rapidement « les plus beaux yeux du cinéma », et devient la première actrice à recevoir le prix d’interprétation à Cannes.

Rappelons qu’au moment où le film est tourné, Jean Gabin est une superstar alors que Michèle Morgan est encore une inconnue. (D’ailleurs, anecdote assez amusante, c’est Jean Gabin qui insistera lourdement pour jouer dans le film, après avoir été conquis par « Drôle de drame » de Carné et Prévert pourtant conspué par la critique : sans lui il n’aurait peut-être pas vu voir le jour).

Mais ce décalage en termes de notoriété est pesant pour Michèle Morgan. Sur le tournage, Jean Gabin est parfois paternaliste, comme elle l’expliquera rétrospectivement dans l’émission « Les Dossiers de l’écran » en 1987 : « Je suis sûre que cette môme ne sait pas embrasser » dira Gabin à son habilleuse. Pourtant, le « t’as d’beaux yeux tu sais ? » donne lieu à l’un des baisers les plus célèbres du cinéma français : trop langoureux pour la censure française semble t-il, puisque le film est interdit au moins de 16 ans …

Notons tout de même que ce n’est que dans les années 1960 que cette réplique intègrera définitivement la culture populaire, notamment grâce la télévision.

Autant on emporte le vent (Victor Fleming, 1939) : « Frankly, my dear, I don’t give a damn »

Attaquons-nous à un chef d’œuvre du cinéma américain, œuvre aujourd’hui controversée comme on le verra ultérieurement : « Autant en emporte le vent » (Gone with the Wind), réalisé par Victor Fleming et sorti en 1939. Il est adapté du roman du même nom écrit par l’écrivaine Margaret Mitchell 3 ans plus tôt. D’une longueur extrême, même pour les standards de l’époque (224 minutes, soit presque 4 heures), issu d’une production pour le moins méandreuse (réécriture du scénario, trois réalisateurs successifs etc.), la réalisation du film est un « cas d’école » pour comprendre ce qu’il se trame derrière la caméra.

C’est l’un des rares cas où le succès du film étouffe celui de son œuvre originale : en effet, le couple désormais mythique formé par le très moustachu Clark Gable et Vivien Leigh, crève l’écran, et le film remporte 8 Oscars. Car il s’agit bel et bien d’une histoire d’amour dont il est question dans le film, celle entre Scarlett O’Hara et Rhett Butler. Scarlett est la fille de riches exploitants du Sud, en Géorgie : Tara, la propriété, est un havre de paix, mais un havre vicié par l’esclavage. De l’autre côté, R. Butler est un séducteur et richissime homme d’affaires, qui a un coup de foudre pour la jeune femme lors d’une réunion mondaine.

En toile de fond, la Guerre de Sécession : imminente au début du récit, en 1861, elle éclate et vient bouleverser les vies des protagonistes. Nous ne nous attarderons pas sur la trame complète : d’une amplitude balzacienne, ça serait en plus faire injure au film que de prétendre la résumer. Par contre, nous retiendrons la réplique clé du film. À la fin du film, après de nombreux épisodes, retournements sentimentaux et affectifs, Scarlett finit par réaliser qu’elle aime Rhett. Entre temps, sa famille a été ruinée par la guerre. Ainsi, lorsqu’elle clame que c’est de lui dont elle est éprise et qu’il la répudie, elle lui demande « Si vous partez, où vais-je aller, que vais-je devenir ? ». Rhett répond alors, sur le palier de la porte « Frankly my dear, I don’t give a damn », disparaissant ensuite dans la brume, et dont les pas sont couverts par les pleurs de Scarlett.

Cette réplique est restée culte pour de nombreuses raisons. D’abord pour des raisons liées au récit : c’est la conclusion d’une relation d’amour faite de désillusions, de rendez- vous manqués, imprégnant définitivement la relation d’une certaine mélancolie et langueur. Ensuite, parce que cette réplique n’aurait pas dû paraître à l’écran. En effet, elle aurait dû être censurée par le code Hays, code de production édictée par le sénateur républicain Hays en 1930 (l’époque est celle d’un grand rigorisme moral, avec la Prohibition). C’est en partie à cause de lui que le film utilise de nombreux subterfuges pour suggérer la violence, l’amour charnel, etc. Rétrospectivement, cela donne un charme au film à l’heure où nous sommes beaucoup plus désinhibés par rapport à ce genre de sujets.

Cette même époque actuelle remet par contre en cause d’autres aspects du film, notamment le racisme sous- jacent. Certains y voient des nostalgiques du Sud esclavagiste, une civilisation littéralement « emportée par le vent » de la guerre de sécession. D’ailleurs, le film lui- même est emblématique d’une époque ségrégationniste : Hattie McDaniel, qui interprète la nourrice Mama, nourrice de Scarlett et personnage le plus authentique du récit, reçoit l’oscar du meilleur second rôle féminin (première noire à recevoir une telle distinction). Paradoxalement, elle ne peut assister à l’avant- première du film à cause des lois ségrégationnistes.

Le film, dans la lumière des évènements de Charlottesville et la mort de Georges Floyd (qui sont plus des éléments sombres mais passons), a été retiré des plateformes HBO Max. Le rôle de cet article n’est pas d’apporter un avis sur la question, trop complexe et trop politique. Simplement, il est parfois difficile d’envisager ce qui est objectivement un grand film avec des yeux totalement neutres et en faisant abstraction de toutes les conceptions contemporaines.

Citizen Kane (Orson Welles, 1941) : « Rosebud »

Amérique, courant des années 1920-1930 : une civilisation matérialiste de tous les possibles et de tous les excès se dessine. Les premiers conglomérats et empires industriels s’érigent (Coca- Cola, Ford …) emblématiques d’un capitalisme sauvage (André Kaspi, Les Américains) : c’est la grand heure du libéralisme économique et du laisser-faire étatique, théorisé par Irving Fisher, et qui affaiblira tant l’Amérique au moment de la Grande Dépression ; le secteur des médias n’y échappe pas : William Randolph Hearst incarne alors la nouvelle figure du magnat de la presse (un quart des Américains achète l’un de ses 22 quotidiens ou 7 magasines). L’époque est celle du sensationnel et le format Tabloid, qui nait à cette époque, fait fureur : le journalisme jaune est ainsi le reflet de l’esprit du temps. Il est le lointain parent de nos fake-news, preuve sans doute d’une concordance des temps.

Le film Citizen Kane, réalisé par Orson Welles, sort en 1941, au moment du basculement des Etats-Unis dans la guerre. Pourquoi cette précision de date ? Simplement parce qu’il est le signe d’une Amérique plongée dans une attitude réflexive : la bourrasque des années 30 a balayé d’un revers de main tout l’édifice des Roaring Twenties (et avec lui l’empire médiatique de W.H. Heart), les tambours de la Seconde Guerre mondiale résonnent de plus en plus fort au-dessus de la doctrine Monroe, et l’Amérique s’interroge sur elle- même et sur les valeurs, croyances que porte sa civilisation.

Dans ce long-métrage dramatique, qui connaît d’emblée un succès retentissant (9 nominations aux Oscar) c’est bien la vie dudit magnat qui sert de base au scénario. C’est d’ailleurs Orson Welles qui incarne le personnage de Charles Foster Kane, le « citizen Kane », entremêlant donc à un récit biographique des éléments propres à Welles. Est peinte ainsi la vie et l’ascension d’un homme aux tendances mégalomanes.

Au-delà du récit, sur lequel nous reviendrons dans un instant, c’est le caractère novateur de la mise en scène qui est intéressant dans le film. En effet, O. Welles réussit le pari d’intégrer l’ensemble des dernières innovations techniques et cinématographiques : au-delà d’une leçon donnée à l’Amérique, c’est à une leçon de cinéma auquel se livre le réalisateur et c’est sans doute pour cette raison que le film est porté aux nues encore aujourd’hui. Parmi ces techniques, il y a le clair-obscur, la plongée et la contre-plongée, et surtout le flash-back (utilisé pour la première fois par le français Ferdinand Zecca en 1901 précisément pour narrer l’histoire d’un crime).

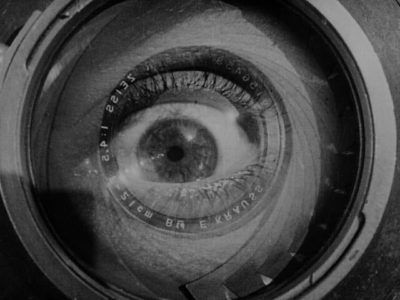

Mais revenons à l’épitome du film, le célébrissime « Rosebud ». Décortiquons pour cela la première scène du film. Celui-ci commence de manière énigmatique : le premier plan est un clair-obscur, sur lequel on voit (ou plutôt devine) : « No trespassing », i.e. « ne pas franchir ». Pourtant immédiatement, on franchit les grilles pour pénétrer dans la mansion de son propriétaire, le domaine de Xanadu en Floride. En bande-son, une musique pesante, qui accompagne la succession des plans sur le domaine, qui nous rapproche progressivement vers la chambre de Kane. Un gros-plan sur les lèvres d’un homme, desquelles s’échappent le mot « rosebud », avant de passer au trépas.

Cela constituera l’architecture du récit : répondre à l’énigme biographique que constitue ce « rosebud », dont s’empare la sphère médiatique. Même dans la mort, les médias restent au cœur du personnage complexe de Kane. En effet, Jerry Thompson, que nous suivons à travers le film, doit lui apporter une solution.

Le scénario est donc construit logiquement comme une enquête journalistique, d’où l’utilisation des flashbacks récurrents et l’alternance des plans : ceux très linéaires lorsque nous suivons le journaliste, juxtaposés avec des contre plongés (pour rendre compte du caractère grandiloquent du personnage) lorsque la vie de Kane est abordée.

C’est donc une immersion dans la vie tourmentée de Kane qui est alors proposée. Entre déboires et heures de gloire, on pénètre dans la vie privée qui était autrefois territoire effectivement gardé : privilège divin que de ne pouvoir révéler au grand public que ce que l’on choisit dans son propre média.

Et ce n’est donc, encore une fois logiquement, qu’à la fin du film que nous apprenons la signification du mot rosebud. D’ailleurs, nous sommes les seuls à la connaitre puisque le journaliste arrête son enquête au moment où il va découvrir le secret. Alerte spoil, il s’agit d’une inscription sur la luge de son enfance : elle disparait dans les flammes, lorsque des ouvriers l’incinèrent, sous les mots de leur patron (et qui constituent ainsi les derniers mots du film ) : « throw all that junk ».

Nous avions souligné que Citizen Kane était bel et bien une leçon de cinéma. Œuvre autotélique, c’est un film sur les pouvoirs du cinéma, qui dès le début pénètre des espaces pourtant immunisés par le « no trespassing ». Par la fiction qu’il porte, il interroge l’Amérique sur ses valeurs et sur la vanité humaine. « Vanité des vanités, tout n’est que vanité ».

Comments