Amour amour amouuuur. Sans doute le sentiment le plus universel. Aujourd’hui, même les neurosciences s’y attèlent, pour tenter d’expliquer les causes de ce sentiment humain. Évidemment le cinéma a aussi son mot à dire sur le sujet. Certains moments d’exception sont ainsi passés au rang de « classique », si ce n’est de mythe. Pensons aux répliques « T’as d’beaux yeux tu sais » (Jean Gabin dans Le Quai des brumes, de Marcel Carné 1938) ou « Frankly, my dear, I don’t give a damn » (Rhett Buttler Autant en emporte le vent, 1939), inscrits au panthéon du 7ème Art.

Nous allons tenter ensemble de décortique ce sujet épineux à l’aune de trois films : Titanic, Annie Hall et Le Mépris. Tous trois sont considérés comme des chefs d’oeuvre par la postérité. Surtout, ils nous permettent de mettre en avant à chaque fois un aspect particulier de l’amour humain. C’est donc tant pour leur prestige que pour leur portée didactique qu’ils sont intéressants. Il s’agit tout d’abord de l’amour coup de foudre, puis de l’amour construit et enfin de l’amour détruit.

TITANIC, DE JAMES CAMERON : L’AMOUR FUSIONNEL PLATONICIEN

Commençons par un classique du cinéma, en tout cas un film que tout le monde connait au moins de nom : Titanic, de James Cameron. Film culte aux 11 Oscars, le couple formé par DiCaprio et Kate Winslet relève désormais de l’ordre du mythe du 7ème art. Probable cause de ce succès, il repose sur une conception idéale, voire idéelle du sentiment amoureux. Idéelle simplement parce que cette conception a des origines platoniciennes. En tout cas, elle y fait largement écho : nos sociétés occidentales sont largement empreintes des conceptions philosophiques judéo- chrétiennes. Or, platonisme et christianisme entretiennent des liens étroits, ce fait n’a pas échappé à Nietzsche (Le crépuscule des Idoles). Il apparait donc normal que la relation d’amour qui y soit figurée trouve chez nous, spectateurs, un air de déjà- vu, ou plutôt de déjà compris.

Aussi la relation peinte dans le film a de larges échos dans la littérature. Pensons par exemple à la tragédie Roméo et Juliette au XVIème siècle, de Shakespeare dont, au fond, le film Titanic est une sorte de variante moderne. Pour s’en convaincre, il suffit de remarquer que Leonardo DiCaprio joue dans le film Roméo + Juliette, de Baz Luhrmann, preuve de la substituabilité des rôles.

Mais revenons à Platon et à la manière dont sa pensée nous éclaire. Rendons d’emblée justice au philosophe grec : contrairement à l’interprétation qui vient de la Renaissance, période de redécouverte des textes antiques, l’amour platonicien n’est pas un amour « platonique » (i.e chaste, intellectuel ). En effet, dans Le Banquet Platon commence son discours par le mythe de l’androgyne : un être, qui n’était qu’un seul corps au commencement (un « homme- boule ») mais divisé par. Zeus. Dans notre culture, on en a retenu l’idée de « trouver sa moitié », synonyme d’une complétude à atteindre. Surtout, en découle plus ou moins directement l’idée du « coup de foudre » : la cause transcendante qui nous attire réciproquement est antérieure à nos existences individuelles. Les phrases qui s’y rattachent sont par exemple « le sentiment de t’avoir toujours connu », etc.

Ces préliminaires philosophiques achevés, remontons à bord du Titanic. Celui- ci réunit toutes les couches de la société et les différentes classes qui compartimentent le bateau sont tout autant les marqueurs d’appartenance à une classe sociale. Mais le navire, comme microcosme représentatif de cette société hiérarchisée du début du XXème siècle, permet en même temps une certaine porosité puisqu’il est synonyme d’une inévitable promiscuité entre les voyageurs. En d’autres termes, si la frontière sociale qui sépare Rose et Jack est toujours infranchissable a priori, la frontière physique, elle, ne l’est plus.

Pourquoi cette distance est a priori infranchissable ? Remarquons d’emblée que la première scène de rencontre entre Jack et Rose en rend compte : accoudée au bastingage, la caméra filme Rose en contre- plongée, cette technique permettant de rendre sensible la différence hiérarchique entre les deux.

Au sein du récit, le film rend compte également de cette barrière sociale infranchissable grâce aux dîners mondains réunissant les « happy few ». Cette élite, classe sociale en soi et pour soi, dispose à la fois d’un capital économique (Marx Le Capital, 1867) et d’un capital culturel et symbolique (Bourdieu La Distinction, 1979). C’est en partie le rôle de Molly Brown, personnage attachant par ailleurs, de nous faire comprendre la culture de l’entre soi que cette classe met en oeuvre : durement méprisée en coulisses comme étant une « parvenue », cette transfuge de classe ne dispose pas en effet du second type de capital, dont dispose par contre la famille de Rose. Celle- ci, contrepoint du parvenu, est en effet sur le point du déclassement : ruinée, la famille utilise le mariage entre Rose et l’odieux Caledon Hockley comme sauvegarde.

Cette position sociale critique rend donc d’autant plus impossible une quelconque relation entre Rose et Jack, l’artiste bohème irrémédiablement dépourvus de l’un comme de l’autre : sans le sou, sans les manières. Les deux héros n’ont pas les moyens d’échapper à leurs conditions respectives. Si le film fait de Jack une figure quasi- rimbaldienne, son prénom est un marqueur qui ne trompe pas : Jack ne peut être qu’un vagabond. En haut de l’échelle sociale, il n’est pas moins aisé d’échapper aux contraintes : ce fait est cruellement souligné lorsque Rose tente de se suicider. Cette tentative sera le fait déclencheur comme on le sait.

Nous ne reviendrons pas sur les affinités de caractère des personnages (goût pour la liberté, etc.) expliquant par ailleurs le coup de foudre. Revenons à Platon qui affirme, par la bouche de Socrate : l’amour “C’est, sache-le, un enfantement dans la beauté, et selon le corps, et selon l’âme.” (Le Banquet 206.b). Cet enfantement, par le corps ou la pensée mène à une forme d’immortalité. Plus loin encore, celui- ci ne se produit que par et pour la beauté : « Donc, on peut déduire que non seulement la Beauté attire l’amour, mais qu’elle l’engendre ». L’amour est donc à la fois cause et tension vers le Beau. C’est le rôle du dessin dans le film de signifier cette beauté immortelle. Est- ce donc si surprenant qu’on puisse extraire ce dessin des entrailles de l’épave, quasiment intact ?

On peut faire ici une tentative d’interprétation. On peut en effet essayer de montrer que la fonction du Titanic, construction démiurgique du début du XXème siècle à la fin presque tragicomique tant les événements semblent invraisemblables (Clément Rosset Logique du Pire), n’avait pas pour fonction d’amener les passagers à bon port mais bien de permettre un amour impossible. Aussi, le Titanic ne peut couler qu’après que Rose et Jack se soient aimés : le navire ne heurte l’iceberg que lorsque les deux amants sortent de la voiture. Le Titanic a alors rempli sa fonction : il a permis la rencontre amoureuse, sous toutes ses formes : d’un sentiment de complétude spirituelle à travers l’autre (Agapé) à l’union charnelle (Eros).

Nous avons commencé cette analyse en soulignant les liens entre christianisme et platonisme. Or, dans la Bible, le Cantique des cantiques (Ancien Testament🙂 « L’amour est fort comme la mort » (…) « Les grandes eaux ne sauraient éteindre l’amour ». Platon doit se réjouir au ciel (des Idées).

ANNIE HALL, DE WOODY ALLEN : L’AMOUR PERTURBÉ

Film moins connu mais sans doute tout aussi beau, Annie Hall (1977) de Woody Allen, nous propose une autre manière de comprendre l’amour. Ici, contrairement au premier film dont nous avons discuté, Titanic, il s’agit moins d’un amour révélé que d’un amour construit et déconstruit. Sophocle, dans la tragédie grecque Antigone, faisait d’Eros un « maitre irrésistible ». Aussi, le monde grec est- il façonné par la Loi du désir (iméros) : « Le Désir a sa place entre les grandes Lois qui règnent sur le monde/ et sans combat la divine Aphrodite fait de nous ce qu’elle veut ». Cette idée que l’amour peut tout, plier le destin, a de quoi séduire : encore une fois, elle rejoint directement la conception platonicienne évoquée plus haut, à laquelle nous sommes attachés.

Mais, passé ce coup de foudre, que se passe t-il ? Cette conception rend t-elle justice à l’amour vécu effectivement, in concreto ? La fragilité humaine vient en effet bien souvent détricoter l’affaire. L’idée d’une relation d’amour entre deux êtres qui se suffirait entièrement à elle-même, est une illusion. C’est le thème du roman de Belle du seigneur (1968) d’Albert Cohen : les deux amants se réfugient dans le sud de la France pour filer le parfait amour, en dehors de toutes contraintes sociales. Mais bien vite ils étouffent dans ce vase clos passionnel : l’amour ritualisé devient factice et insipide.

Si l’amour parfait est impossible, le film de Woody Allen nous aide alors à comprendre comment s’érige et se délite une relation d’amour : la fragilité humaine face au coup de foudre. Il est d’emblée intéressant de contextualiser la naissance de ce film, puisqu’il a une large connotation autobiographique. En effet, il s’inspire en grande partie de la relation d’amour véritable entre Woody Allen et Diane Keaton, sa muse. Dès lors, c’est avec un regard rétrospectif qu’Allen travaille et réaionne. Celui- ci explique en grande partie le sentiment de nostalgie qui se dégage de l’oeuvre : celle- ci s’exprime lorsque le film commence avec le monologue du personnage principal Alvy Singer, informant le spectateur que lui et Annie ont rompu et déclamant que sa vie, à l’aube de ses 40 ans, est pleine de tristesse et de douleur. L’humour, cher au réalisateur vient alors étrangement habiller le discours.

La fragilité du personnage est très clairement mise en avant : au- delà du fait qu’il consulte un psychologue, ce sont les multiples références à Freud et à la psychanalyse qui permettent de brosser le portrait d’un homme torturé. Or, on sait que le soupçon freudien à l’égard de l’amour est profond : pour le psychanalyste, ce sentiment est le duplicata d’une sorte de « cliché » enfantin (in De la technique psychanalyste, « La Dynamique du transfert », 1953) : « Il est exact que cet état amoureux n’est qu’une réédition des faits anciens, une répétition des réactions infantiles, mais c’est là le propre de tout amour et il n’en existe pas qui n’ait son prototype dans l’enfance ». Le fait que le personnage puisse convoquer une telle référence, comme clé de compréhension de ses relations amoureuses, est pour le moins évocateur. Ce sont d’ailleurs tous les thèmes chers à Freud qui sont développés dans le monologue d’Alvy Singer : sexe, amour et mort. Le tout dans un ton doux- amer, à l’image de l’impression générale qui se dégage du film.

L’une des premières scènes du film, où le petit Alvy est en classe, évoque ainsi ces troubles sentimentaux et sexuels : il embrasse une petite fille, sans son consentement et ne comprend pas pourquoi sa maitresse le sermonne. C’est alors, dans la salle de classe, un Alvy adulte qui répond et se justifie : illustration sans équivoque des liens complexes entre enfance et âge adulte, notamment concernant les relations amoureuses.

Explorons plus en détail la construction et la fin de cette relation amoureuse. On retrouve au départ l’idée du coup de foudre : il y a bien un amour véritable et ce malgré les multiples différences entre les deux personnages. L’un est new- yorkais convaincu, issu d’un milieu juif populaire. L’autre est provinciale, originaire d’une famille aisée et WASP et idéal- type de l’américaine affranchie des 60’s : son style vestimentaire en dénote. Leur relation est touchante, pleine de sensibilité et de tendresse réciproque. De manière assez amusante, l’héroïne interprète « It Had To Be You », morceau de jazz au titre évocateur, faisant écho encore une fois à l’amour- passion. Plus largement, c’est le rôle du langage qui est très finement traité (les non- dits, l’implicite, le rôle de la réciprocité, etc.). Une réplique du film : « Si je t’aime ? Je te âme, je te hume, je totem, je t’intime ! »

Mais les fragilités ébranlent l’amour idyllique : les névroses refont surface. Aussi, Alvy commence t- il à espionner son amante pour s’assurer de sa fidélité. Revenons sur Belle du seigneur et leur souhait de construire une relation autonome. Au fond, il y a quelque chose de cet ordre dans Annie Hall. En effet, il s’agit d’un amour très moderne, où il n’est en aucun cas question de mariage ou d’enfants : tout est focalisé sur les deux individus du couple. On retrouve l’idée du couple moderne défendue par le sociologue De Singly dans Le Soi le couple et la famille (1981), où il y souligne le poids de « l’effet Pygmalion » dans les relations contemporaines : l’autre agit en révélateur de l’un et réciproquement. En somme, on découvre le soi latent à travers l’expérience du couple. Mais ici, cette exploration est rendue difficile par le poids des névroses. Le signe en est que, très rapidement, Annie en vient consulter elle aussi un psychanalyste : la relation est une introspection disjointe et non une projection commune. La meilleure scène, au moins d’un point de vue technique, repose sur cette idée : un « split- screen », où les deux personnages consultent et répondent aux mêmes questions de leurs psychologues respectifs. Nous avons évoqué le rôle du langage : ici, il s’agit précisément du non- langage, c’est- à- dire de l’absence de communication dans le couple.

On pourrait écrire encore longtemps sur Annie Hall : de l’esthétique du film à sa philosophie complexe, en passant par ses partis pris techniques audacieux (usage récurrent du flashback, utilisation des cartoons et des sous- titres, etc.), tout concourt à en faire un grand film, méritant ses 4 Oscars. Sa capacité à peindre une relation d’amour tendre, authentique, véritable, sans fards. C’est une relation d’amour humaine, construite sur des fragilités : un amour perturbé. Le fait que le regard porté sur cette relation soit empreint de nostalgie, mais non de regret, offre un contrepoint intéressant à cet amour coup de foudre auquel nous aimons croire.

LE MÉPRIS, GODARD : DE L’AMOUR À LA DISSENSION

Dernier film, classique du cinéma français : Brigitte Bardot, Fritz Lang, Jean- Luc Godard, tant de grands noms. Le Mépris (1963) de Godard, met en scène une rupture amoureuse. Le film précédent que nous avons traité se conclut sur une fin douce- amère : les deux amants se quittent sur un trottoir de New- York, « La grosse pomme » chère à Woody Allen. La scène est filmée de l’extérieur, depuis la vitre d’un café, avec un plan d’ensemble. Ce parti- pris des choses est intéressant : si on avait enchainé les gros plans sur les amants, l’effet n’aurait pas du tout été le même. Il se dégage une idée de mélancolie : « Life goes on », la rupture fait, en somme, partie de la vie et ne change pas le cours de l’univers. On est loin de la tragédie grecque et sa conception hypostasiée de l’amour.

Ce film constitue le dernier volet de notre analyse. Moins connu que les deux autres, un petit résumé s’impose. Scénariste en vogue, Paul Javal doit proposer un scénario pour le film Ulysse, une adaptation cinématographique de L’Odyssée d’Homère (encore une fois, le poids de l’Antiquité …). Chose assez troublante et presque ironique, l’Odyssée est une épopée narrant le retour d’un héros qui reste fidèle à sa femme Pénélope. Ici, c’est plutôt l’inverse. En effet, sur les lieux du tournage à Cinecittà en Italie, il tombe nez à nez dans le désaccord entre le réalisateur Fritz Lang et le producteur américain Prokosch : le premier souhaite un film psychologique alors que le second veut un film épique. Le problème survient lorsque le producteur manifeste un intérêt certain pour Camille, la femme de Paul Javal, incarnée par Brigitte Bardot. Pour des raisons obscures, Paul laisse Prokosch faire des avances à sa femme : il la laisse ainsi partir en voiture de sport pour « prendre un verre » chez lui. D’où le titre du film : l’amour prend fin par le mépris qu’elle commence à nourrir à son égard.

Un autre aspect de l’amour se dévoile à travers ce film : l’amour mé- pris. Pourquoi le terme de mépris est au fond révélateur ? Le mépris ce n’est pas la haine : c’est considérer une personne comme indigne d’estime. En fait, on assiste ici au processus inverse de la naissance de l’amour, le processus de « cristallisation » stendhalien. En effet, dans De l’amour (1822), le romancier français compare la naissance et le développement du sentiment amoureux à un phénomène chimique : « Ce que j’appelle cristallisation, c’est l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l’objet aimé a de nouvelles perfections. ». La passion déforme l’objet aimé : la représentation prend le pas sur la réalité.

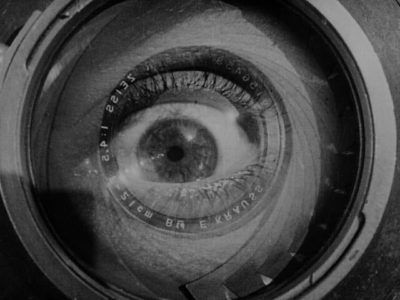

Ici, Camille dé-cristallise son mari Paul en ne l’envisageant que sous le prisme de ses défauts et faiblesses. D’où le rôle du regard dans le film, dès le début du film : la caméra défile sur le corps nu de Brigitte Bardot, après un générique sans musique. Cette décristallisation souligne ce que l’amour peut avoir de versatile et l’objet de l’amour une alchimie subtile entre réalité et représentation. Si nous n’aimons au fond que des qualités (Pascal Les Pensées, 1670 : « car on n’aime personne que pour des qualités empruntées »), il est donc très aisé de ne mépriser que des défauts et des manques empruntés.

Mais surtout, Le Mépris est un film sur le cinéma. Car au fond, que reste t-il sinon l’amour du cinéma ? La présence de Fritz Lang, figure atemporelle du cinéma contemporain, la villa de Cinecittà en Italie, la mise en scène d’un film comme intrigue, tout concourt à une forme de réflexivité sur le cinéma et à ce qu’il produit. On rejoint ici le propos de Jean- Luc Godard : « Le sujet du Mépris, ce sont des gens qui se regardent et se jugent, puis sont à leur tour regardés et jugés par le cinéma, lequel est représenté par Fritz Lang, en somme la conscience du film. » Si l’amour humain est fragile, source de nombreuses méprises, sans doute l’amour du cinéma peut- il perdurer.

CONCLUSION ?

Faire un article sur l’amour et ne pas conclure relèverait presque de l’hérésie. Il est pourtant difficile de le faire ici. Ces trois films sont tous très différents et permettent de mettre en valeur une particularité de ce sentiment : nos analyses ne sont pas exhaustives et doivent plus sonner comme une invitation à les regarder et à en jouir.

Comments